Разыгрывается политическая кампания против Гасана Гусейнова

Именно способность языка критиковать себя В ЦЕЛОМ позволяет ему выйти на новый уровень развития.

130509 ноября 2019

Сейчас разыгрывается политическая кампания против Гасана Гусейнова и его совершенно невинных высказываний о «клоачном» состоянии публичной сферы русского языка. «Невинных», потому что они нисколько не покушаются на сам язык и его структуру, а лишь призывают к более грамотной и выразительной реализации его потенциала. В таком жанре выступал даже В. Ленин — вспомним его заметку «Об очистке русского языка». «Русский язык мы портим...» Ничего революционного, скорее, охранительное: беречь великое наследие и т.п. Да и Солженицын много писал горького и самокритичного именно о состоянии русского языка советского времени.

Поднявшийся гвалт, помимо отвратительного политического и националистического подтекста, обнаруживает еще и полное непонимание того, что такое филологическая критика языка и для чего она нужна. Подчеркиваю: даже самого языка, а не только отдельных его речевых проявлений. Язык всегда находится в процессе сложения, в нем множество неувязок, пробелов, структурных трений, неточностей, бессмыслиц и т.д. К сожалению, у нас практически нет такой критической дисциплины, объектом которой был бы сам язык. Есть критика отдельных текстов, произведений, литературных направлений, стилей, слов, выражений, способов написания и произношения. Кому-то нравятся слова «озвучить» и «креатив», а кто-то их отвергает. Кто-то находит выразительным молодежный сленг, а кого-то он пугает и возмущает. Но именно способность языка критиковать себя В ЦЕЛОМ позволяет ему выйти на новый уровень развития.

1В XVIII — начале XIX века языковая критика была важнейшим жанром общественной дискуссии, в ней участвовали Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Шишков, Карамзин, Жуковский, Пушкин. В ней сталкивались архаисты и новаторы, шишковисты и карамзинисты. Рассматривались достоинства и недостатки русского языка в сравнении с западноевропейскими. И именно тогда русский язык развивался наиболее динамично, быстро обогащался лексически, морфологически, синтаксически. Величие русской литературы XIX века покоится на этом наследии самокритики и самосознания русского языка предыдущей эпохи.

Весьма суровая критика русского языка (наряду с широко цитируемыми комплиментами) содержится у В. Набокова: «столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов — все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям — становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма». (Постскриптум к русскому переводу «Лолиты»).

Из недавних примеров именно критики ЯЗЫКА приведу статью Бориса Мельца (Алексея Буэнси) «У русского языка нет будущего». Она совсем не академическая, а наивная, искренняя, агрессивно-полемическая, с ней можно поспорить, даже над чем-то посмеяться; но она дает представление о том, какой может быть критика языка, а не просто речевой деятельности на этом языке.

Оригинал в Фейсбуке автора.

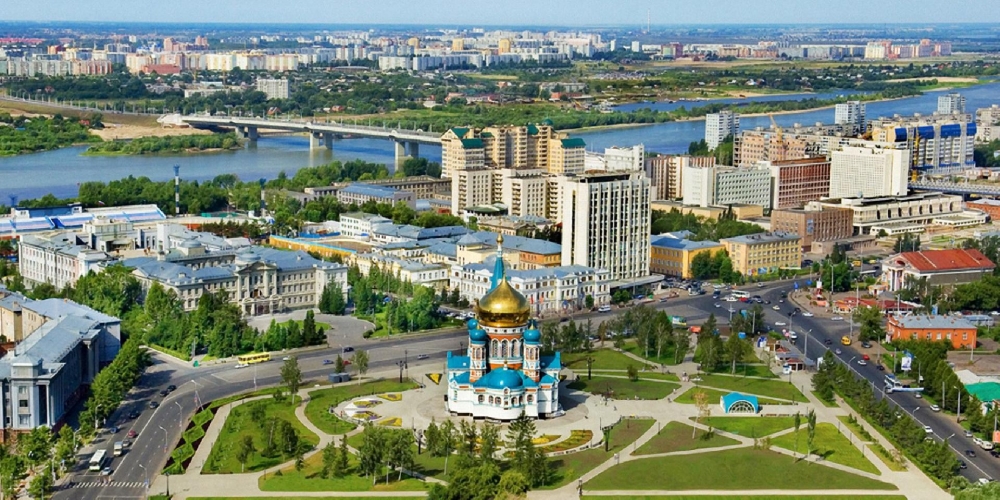

Фото:из личного архива автора

Яндекс.Директ ВОмске

13.01.2025

Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?

Уже проголосовало 44 человека

06.07.2023

Довольны ли вы транспортной реформой?

Уже проголосовало 189 человек

Самое читаемое

3422105 февраля 2026

Выбор редакции

46103 февраля 2026

1038238

Записи автора

Три причины родиться в этом мире. Рождественское

91208 января 2020

152708 февраля 2019

В чем, собственно, обвиняют Дмитрия Быкова?

2088121 января 2019

2245111 декабря 2018

124804 декабря 2018

О бессилии добра в русской литературе

1761119 октября 2018

Кокорин, Мамаев... Всё по Гоголю

177215 октября 2018

— Психолог

— Психолог

— Писатель, журналист

Яндекс.Директ ВОмске

Комментарии