Выученная беспомощность

Сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, как, сами того не подозревая, мы формируем у себя пессимизм.

179220 апреля 2023

Выученная беспомощность – интересный термин в психологии. За ним скрывается почти детективная история, связанная с психофизиологическими экспериментами и их интерпретацией. Большинство людей знакомы с понятием выученной беспомощности благодаря выдающемуся психологу Мартину Селигману. В 1964 году Мартин Селигман и Стивен Майер участвовали в серии экспериментов над собаками. Эксперименты ставились по схеме классического обуславливания И. П. Павлова, часть их состояла в том, чтобы сформировать у собак условный рефлекс страха на звук высокого тона. В качестве негативного подкрепления использовался несильный, но чувствительный удар электрического тока, который собаки, сидя в клетках, испытывали после того, как слышали звук.

После нескольких стимуляций клетки открыли, чтобы проверить, начали ли собаки бояться звука. Экспериментаторы ожидали, что в силу сформированного рефлекса страха собаки будут убегать, заслышав высокий звук, чтобы избежать удара током. Впрочем, вопреки ожиданиям, собаки не убегали. Они ложились на пол и скулили, но не совершали никаких попыток убежать, хотя при открытых ящиках это было несложно. Это удивило и заинтересовало Мартина Селигмана и Стивена Майера.

1Наблюдая неожиданные результаты эксперимента, Мартин Селигман предположил, что, возможно, собаки не пытаются избежать удара током не из-за отсутствия страха – по их поведению было очевидно, что они ожидают удара, а потому, что в ходе эксперимента они несколько раз попытались избежать его, но, поскольку это не получилось, они словно привыкли к его неизбежности. Селигман решил, что собаки «научились беспомощности». Что важно – подобное поведение собак, учитывая, что собаки были классические «павловские», разумеется, наблюдал и сам Иван Петрович Павлов с коллегами ещё в начале века. Речь идёт о так называемом «неврозе собак», созданном и наблюдаемом в лаборатории Павлова исследователями М. Ерофеевой и Н. Шенгер-Крестовниковой, которые обнаружили, что в определённых экспериментальных ситуациях собаки демонстрируют сильные изменения в ранее заученном поведении. Павлов считал, что эти изменения являлись результатом столкновения возбудительных и тормозящих процессов в мозге.

Селигман, однако, решил самостоятельно проверить возможность экспериментального формирования «невроза» и в 1967 году вновь использовал схему Павлова для экспериментального изучения природы беспомощности. Вместе с коллегой Стивеном Майером он разработал похожую схему эксперимента с ударом током, но уже с участием трёх групп собак.

Первой группе предоставлялась возможность избежать болевого воздействия: нажав носом на специальную панель, собака этой группы могла отключить питание системы, вызывающей удар. Таким образом, она была в состоянии контролировать ситуацию, её реакция имела значение. У второй группы отключение шокового устройства зависело от действий первой группы. Эти собаки получали тот же удар, что и собаки первой группы, но их собственная реакция не влияла на результат. Болевое воздействие на собаку второй группы прекращалось только тогда, когда на отключающую панель нажимала связанная с ней собака первой группы. Третья группа собак (контрольная) удара вообще не получала.

В течение некоторого времени две экспериментальные группы собак подвергались действию электрошока равной интенсивности в равной степени, и в течение одинакового времени. Единственное различие состояло в том, что одни из них могли легко прекратить неприятное воздействие, а другие успевали убедиться в том, что не могут повлиять на неприятности.

После этого все три группы собак были помещены в ящик с перегородкой, через которую любая из них могла легко перепрыгнуть, и таким образом избавиться от электрошока.

Именно так и поступали собаки из группы, имевшей возможность контролировать удар. Легко перепрыгивали барьер собаки контрольной группы. Тем не менее собаки с опытом неконтролируемости неприятностей метались по ящику, а затем ложились на дно и, поскуливая, переносили удары током всё большей и большей силы.

Селигман и Майер сделали вывод о том, что беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Живое существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит, неприятности происходят сами по себе и на их возникновение влиять никак нельзя.

Казалось бы, очевидная мудрость – учишь живое существо верить в неизбежное, оно таки учится в это верить. Кроме того, по всей видимости, когда мы говорим о выученной беспомощности Селигмана и «неврозе собак» Павлова, мы говорим об одном и том же явлении с одной лишь разницей – «выученная беспощность» Селигмана буквально взорвала психологическое сообщество Америки своей «новизной».

Вместе с тем, именно благодаря этим лабораторным исследованиям Мартин Селигман разрабатывает блестящую практическую модель формирования оптимизма, которая работала, работает и, вероятно, ещё долго будет работать на благо человечества. У меня, конечно, есть подозрение, что Иван Петрович (как дотошный физиолог) имел бы справедливые замечания к интерпретации полученных результатов Мартина Селигмана, но Селигман не дотошный физиолог, он практик. Блестящий и выдающийся практик!

Позже оказалось, что как собаки, так и люди вели себя беспомощно в одной ситуации: после нескольких безуспешных попыток избежать неприятной ситуации, даже когда человек ещё может что-то изменить. Селигман наблюдал подобное поведение у пациентов с депрессией и решил, что клиническая депрессия связана именно с неумением человека что-либо предпринимать для улучшения своего состояния. Повторюсь, факторы, ведущие в такое состояние подробно описали исследователи Павлова, которые использовали множество экспериментальных методов, чтобы вызвать «невроз».

Однако не все участники эксперимента прекращали борьбу после нескольких неудач. Некоторые из участников вновь и вновь, несмотря на неудачи, пытались избавиться от шума. Именно они и заинтересовали Селигмана, который решил понять, чем же они отличаются от остальных. Так Селигман пришёл к открытию «феномена сознательного оптимизма», – способности человека влиять на своё мышление и через него – на своё поведение. Собственно, этим мы и занимаемся с вами на нашем марафоне.

Но и это ещё не всё.

Пока Селигман практически реализовывал задачу формирования сознательного оптимизма, Стивен Майер (видимо, тоже сознательно) искал опровержение теории «выученной беспомощности». Весьма любопытное утверждение Майера о том, что никакой выученной беспомощности нет, основано на его весьма запутанных и спорных исследованиях. Тем не менее, некоторые представители психологической общественности (включая и Википедию) «отменили» теорию Селигмана о выученной беспомощности.

Вместе с тем, нельзя «отменить» исследования, проведённые в лаборатории И. П. Павлова, где были показаны действенные способы довести животное до ручки, то есть к различным расстройствам поведения, включая депрессию и пессимизм.

Что же это за способы?

1) Отсутствие последствий. Чтобы я ни делал, обратной связи нет.

2) Однообразие последствий. Чтобы я ни делал, результат будет одинаковый.

3) Асинхронность. Между действиями и последствиями проходит так много времени, что невозможно связать реакции окружения с теми или иными собственными действиями.

Пессимизм гораздо легче предупредить, чем «лечить»: родители должны обеспечить и показать ребёнку возможности контроля над внешней средой, должны предоставлять ему синхронную и разнообразную обратную связь – разную в ответ на разные его действия. То же требуется и от руководителей коллективов, если они хотят иметь инициативных и компетентных (а не беспомощных) сотрудников.

Ну а если вы решили справляться с собственным пессимизмом самостоятельно, вам необходимо подумать над изменением обстоятельств и планом маленьких, но чётких и регулярных шагов.

Сегодняшнее задание заключается в том, чтобы вспомнить примеры из вашей жизни, когда вы в своей жизни сталкивались с вышеупомянутыми способами формирования пессимизма. Кто и какие ситуации в вашей жизни соответствуют следующим параметрам: отсутствие последствий, однообразие последствий, асинхронность. Поделитесь в комментариях.

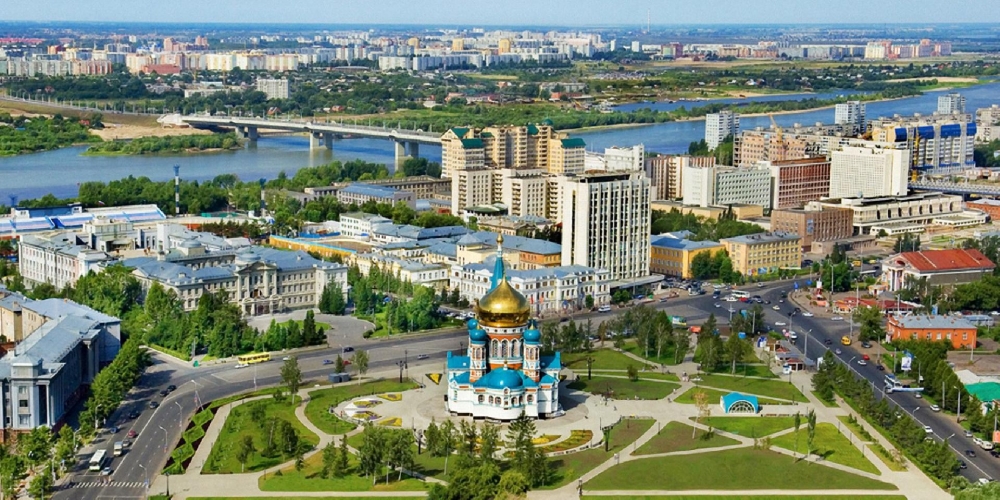

Оригинал в группе «Мой психолог в Омске» Вконтакте.

Яндекс.Директ ВОмске

13.01.2025

Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?

Уже проголосовало 41 человек

06.07.2023

Довольны ли вы транспортной реформой?

Уже проголосовало 187 человек

Самое читаемое

Выбор редакции

Елена Канцурова, которая очень любила людей и жизнь…

906111 декабря 2025

70300746433

Записи автора

Тренажёр для осознанного анализа отношений после праздников

35306 января 2026

Памятка на случай, если Новый год пришлось встретить не по плану

38905 января 2026

«Глубокие родственники»: о том, кого нельзя отрезать

37604 января 2026

Эффект «чистого листа». 1 января как точка бифуркации для психики

52603 января 2026

64702 января 2026

Почему мы плачем под «Иронию судьбы»? Нейробиология ностальгии

43531 декабря 2025

48130 декабря 2025

— Психолог

— журналистка

— директор правового холдинга «Закон»

Яндекс.Директ ВОмске

Комментарии