«КРИБЛЕ-КРАБЛЕ-БУМС!..» (Очерк судьбы Вацлава Дворжецкого)

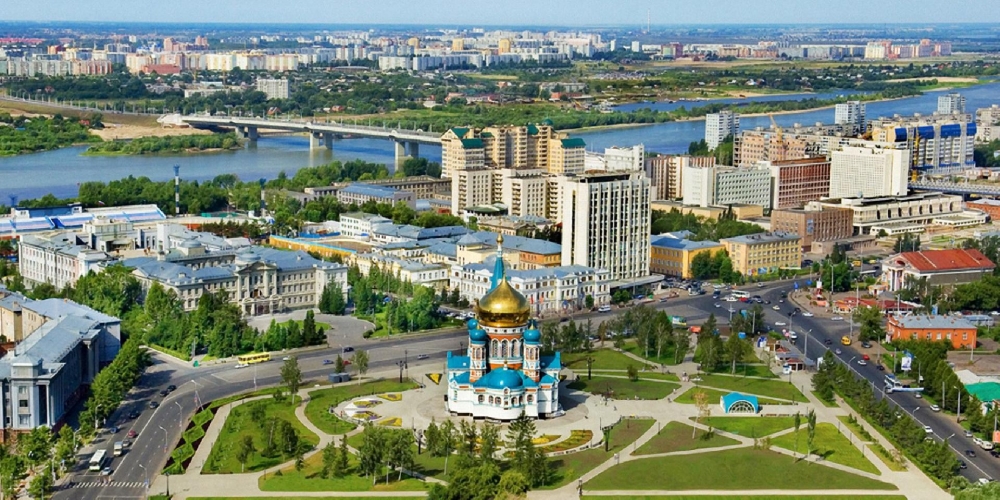

3-го августа нынешнего года у уникального актёра театра и кино, чья судьба самым тесным образом связана с Омском, – юбилейная дата: 115 лет…

1582402 августа 2025

Готовил очерк для театрального сборника «История в лицах», который должен был выйти в свет в Омском книжном издательстве в 1990-м. Вацлав Янович Дворжецкий ждал очень долго, когда я пришлю ему книгу, в оглавлении которой будет: «КРИБЛЕ-КРАБЛЕ-БУМС!..».

Подготовленная к печати книга была исключена из издательского плана (время было такое). Но это уже неважно. Когда сборник увидел свет, я всё равно не смог подарить его Вацлаву Яновичу. И уже никогда не смогу...

«Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре!» – и у Сказочника в руках появляется большой волшебный мешок, на котором мерцает слово «Судьба». И доносится из мешка хрустальный, чарующий звон, словно перекатываются хрупкие ёлочные шары. И Сказочник открывает мешок, и в нём действительно – шары, великое множество шаров, но только почему-то всего двух цветов: чёрные, белые, чёрные, белые... И не понять – каких больше... Вацлав Янович, Вы не станете возражать, если очерк начнётся именно так?

— Что ж, любопытно. Только Вы, Серёжа, забыли главную фразу Сказочника: «Крибле-крабле-бумс!».

...Теория Вацлава Яновича Дворжецкого проста и мудра. Каждому человеку дарован Судьбой мешок с чёрными и белыми шарами, причём тех и этих – одинаковое количество (какое количество – человек не знает). Выпадают часто белые – хорошо! Но только нельзя забывать при этом, что впереди осталось больше чёрных. А выпадают чёрные – что ж, значит, впереди больше белых шаров остаётся. Вот такая теория. Простая – потому что очень похожа на сказку. Мудрая – потому что она не определила Судьбу, а сама Судьбой определена. Судьбой удивительной, трудной, часто – на выживание, судьбой творческой и счастливой. Да, счастливой по самому большому счёту. «Хотите – верьте, хотите – нет, а у меня есть добрый Ангел-хранитель, – улыбался Вацлав Янович. – Хранил он меня и в Омске, с которым связано так много дорогого и близкого...».

Фрагмент «Киносценария Судьбы» мог бы выглядеть, наверное, так... Ночь. Свист вьюги, сопровождающий унылый перестук колёс поезда. Промозглый общий вагон. Кто-то спит, кто-то играет в карты; брошена горсть монет на кон – и в кадре крупно показывается вычеканенное на трёхкопеечной монете: «1937». На верхней полке лежит мужчина, на вид ему – 28-30 лет. Широко раскрытые усталые глаза. Мы видим эти глаза и слышим словно издалека металлический, надменный голос: «Повторяю ещё раз: никогда тебе в театрах не работать. Тем более в Киеве. Тем более пока я здесь – начальник управления культуры. Тем более с твоей «статьёй»! Ни в каких театрах. Никогда!..».

Человек закрывает глаза. И мы видим его, с репертуарным листом в руках, выходящим из здания, на котором вывеска: «Харьковский 4-й Рабоче-Колхозный Театр». И слышим уже другой голос, с извинительными интонациями: «Ты уж извини, Вацлав, но начальник управления порекомендовал... Ну, сам понимаешь, с твоей «статьёй»...». И тут же, во весь экран – карта Советского Союза. На неё ступает нога. И мы понимаем, что карта расстелена на полу. А на ней стоит наш знакомый. И вот, иронично улыбнувшись и подмигнув самому себе, он закрывает глаза, приседает на корточки и, вытянув вперёд руку, указательным пальцем «тыкает» в карту. Пауза. Человек открывает глаза, медленно убирает палец с карты и читает: «Омск»…

И вновь – верхняя полка общего вагона. Но она пуста. Поезд стоит на станции Омск. Поздний вечер. Вьюга. Человек, закрываясь руками от снега, идёт по незнакомому городу, переходит через мост, видит огоньки небольшого домика. Голод и холод не дают времени на раздумье, и он входит в дом. Обычная забегаловка, за полчаса до закрытия. За дальним столиком – мужчина средних лет, изрядно выпивший. Он видит вошедшего и, обрадовавшись (собеседник появился!), зовёт его к столику (здесь в «киносценарии» — явный пробел, потому что длинный монолог засидевшегося в забегаловке мужчины не играет никакой роли. А роль играет только то, что он, во-первых, накормил нашего знакомого, у которого в кармане перед выездом в Омск было ровно три рубля, а во-вторых – оказался бухгалтером омского «Дома колхозника»). И завершить этот фрагмент «Киносценария Судьбы» можно так: «Дом колхозника»; ночь; в тёплой уютной комнате засыпает герой нашего фрагмента; полуприкрыты его глаза, и губы счастливо шепчут: «Крибле-крабле-бумс!»…

И мы слышим шум аплодисментов, и видим стоящих на сцене артистов, и догадываемся, что закончился спектакль «Снежная королева»: вот – Герда, вот – маленькая разбойница, а вот... Ну конечно же! И в кадре появляется программка: «Омский областной театр юного зрителя. «Снежная королева». И в списке действующих лиц: «Сказочник – В.Я. Дворжецкий». А ещё ниже – «постановка режиссёра В.Я. Дворжецкого».

…На 50-летие Омского ТЮЗа, которое отмечалось в конце 1987-го, Вацлав Янович приехать не смог: неожиданно заболел. А потом снова – киносъёмки в различных городах, и вот только в ноябре 1988-го у него получилось на неделю «вырваться» в Омск. Ах, какие это были светлые, трогательные встречи с ветеранами омской сцены – и ТЮЗа, и драмы! И часто вспоминал Дворжецкий «нашу чудесную Наденьку Пономарёву» — директора ТЮЗа в том далёком 37-м...

…На другой день, едва проснувшись в «Доме колхозника», Вацлав Дворжецкий отправился в областное управление по делам искусств.

— Я – актёр. Хотел бы работать в театре.

— Вы знаете, у нас недавно открылся театр юного зрителя. Артисты нужны.

Вызвали в управление Пономарёву. («А вы говорите, Ангелов-хранителей не бывает!»). И буквально на следующий день у 27-летнего актёра Вацлава Дворжецкого появилась в руках первая трудовая книжка. Нашли комнатушку у вокзала (ни у кого из актёров квартир не было). И сразу – в работу. За два года было сыграно шестнадцать ролей в тринадцати спектаклях! Многие омичи уже ходили в ТЮЗ на любимых артистов, и среди них, конечно же, Дворжецкий. То, что Дворжецкий стал ведущим актёром труппы, было логично и естественно (да и ветераны Омского ТЮЗа подтверждали это): среди актёрской молодёжи, у большинства из которых не было никакого сценического опыта, он не мог не выделяться. За плечами уже были и Островский, и Чехов, и Горький, и Шекспир. (на двух фото ниже – Вацлав Дворжецкий в спектаклях ТЮЗа 1938 года «Бесприданница» и «Хижина дяди Тома»).

Но за плечами было и то страшное, что спустя годы мы так легко втискиваем в понятие «жизненный опыт».

У меня в руках – газета «Водный транспорт» от 11 марта 1975 года. Небольшая статья о В.Я. Дворжецком: «...После Киевского Политехнического института должен был стать инженером-механиком, а сам увлёкся театром. Окончил театральную студию, готовился к карьере актёра и режиссера, а стал рабочим и геологом, чертёжником и строителем, руководителем культбригады и лесорубом. Исколесил полстраны, перебрал множество профессий...». Но, думается, уместнее было бы всего одно-единственное слово: выживал. Да, был Киев. Был Кадетский корпус в 1918-м. Был Политехнический институт. И была театральная студия при польском клубе, которую окончил в 1929-м, учась уже на третьем курсе Политехнического. И ещё было решение Особого Совещания ОГПУ – 10 лет концлагерей, статья 58-я... Пять молодых студентов образовали кружок «ГОЛ» — Группу Освобождения Личности. Собирались вечерами, читали Гегеля, Шопенгауэра, Чернышевского, Ницше, Бакунина, спорили, говорили о демократии, о свободе дискуссии, слова, печати. Романтика? Юношеский максимализм? И это – тоже, но в первую очередь – гражданственность, особенно если вспомнить незабываемый факт нашей истории: в то время в школах были запрещены даже Лермонтов («шотландский дворянин»!) и Достоевский («провокатор и предатель»!)...

Вторая камера-одиночка 7-го коридора следственного корпуса киевской Лукьяновской тюрьмы. Ноябрь 1929-го. В такой «ипостаси» предстал первый чёрный шар Судьбы. И потянул за собой целую вереницу других: лагеря УСевЛОНа (Управление Северных лагерей особого назначения), «великие стройки коммунизма» — железная дорога Пинюга - Сыктывкар, Беломоро-Балтийский комбинат, Туломская гидроэлектростанция, рудники острова Вайгач... Главная профессия, главное дело жизни приобретались там же. Находились три-четыре актёра, остальных «подбирали» – и создавались культбригады. Желающих было много: четыре дня – общие работы, два дня – репетиции.

А на Туломе, в 1934-м, был создан ТуТЭкс – Туломская театральная экспедиция (уже было разрешено три дня в неделю репетировать в бараке). Труппа – уникальна! Среди артистов – Пелецкий и Аландер (актёры 2-го МХАТа), Волынский из Александринки, Таманцев и Засс из Мариинки... Выживание. Для Актёра оно – в профессии. И в чувстве свободы. А что такое абсолютная свобода – Вацлав Дворжецкий понял, когда сохранил в тюрьме небольшую «вещицу», с помощью которой мог в любой момент расстаться с жизнью: распрямлённый и заточенный о гранитный подоконник крючок от ботинка…

«Исколесил полстраны, перебрал множество профессий...». В принципе, так. Вместе с сотнями тысяч других, не разделённых на политических и уголовных, для которых год на Новой Земле считался за два, для которых убийство Кирова в 34-м «аукнулось» надбавкой срока или расстрелом... «Актёр — это человек, который не просто смотрит, но и – главное! – видит», – говорит Вацлав Янович.

…Тогда, в 1989-м, когда у меня рождались эти строки, В.Я. Дворжецкий заканчивал у себя дома, в Горьком (Нижнем Новгороде), в кратких перерывах между киносъёмками работу над воспоминаниями для книги «О театрах ГУЛАГа». Отрывки из них мне довелось прочесть. «Не знаю, что ещё может быть такое страшное, чего я ещё не пережил...» – эти слова Вацлава Яновича вспомнились сразу же по прочтении. Не берусь описывать своё состояние тогда. Казалось бы – так много уже появилось в нашей печати воспоминаний о тех страшных годах!.. Да простят мне читатели, что мой очерк даёт сейчас стилистический сбой, но... Дорогой Вацлав Янович! Я низко склоняю голову перед Судьбой Вашей! И вновь и вновь, с тяжёлым комком в горле, перечитываю «Штрафной изолятор». Вы тогда, в конце 1980-х, разрешили мне перепечатать его…

Штрафной изолятор

Конец зимы 1931 года. 7-й рабочий пункт Пинюжского участка УСевЛОНА ОГПУ. Концлагерь. Лес, зона, ограда из колючей проволоки, вышки-будки на ограде. Внутри десять бараков. В самой середине ещё один барак, окружённый колючей оградой с двумя вышками, это – штрафной изолятор. Штрафников не много, сотни три. Разные тут: за убийство, за «разговоры», за «организацию», за отказ от работы...

Изолятор – как тюрьма. Камеры, решётки, замки, глазки, параши. На прогулку выводят, на оправку, пайку выдают. Тюрьма! В камерах тесно, жарко, душно. И – клопы! Клопы всесильны, от них нет спасения, они вездесущи! Клопами буквально пропитаны все три яруса нар. Каждая щель, каждая трещина, морщинка, складка, углубление деревянных нар, стен, потолка и пола – всё заполнено клопами. Они всегда готовы жрать. В любое время дня и ночи. Они ненасытны! Они неистребимы! Кошмарная мощь агрессии и вони, жуткой вони, постоянно заполняющей воздух, одежду, тело, пищу... А привыкаешь! Что делать? Ко всему, ко всему привыкаешь. Выхода нет. Ну, не уснёшь сутки, ну ещё сутки, ну спрячешь голову, лицо, шею в рубаху! В конце концов – сваливаешься в сон как убитый. А проснулся, шевельнулся в сторону – под тобой лужа собственной крови от тысяч раздавленных насекомых…

Днём легче. Днём можно на ногах простоять, можно кипятком, который приносят, ошпарить внизу часть нар, часть пола, где можно сидеть... Изолятор. Ни читать, ни писать... Ложись к клопам на голые нары, закрывайся одеялом. Ещё один день прошёл. Надо жить. Надо! А сейчас – уснуть. Может, сон приснится? Ирпень... Детство... Песчаная горка около Чоколовой дачи... Речка, луг, коростель кричит... Туман, ранний туман... Скоро солнце взойдёт... Вот... Сейчас... Грохот засова – барахло принесли. «Одевайтесь! Десять человек – на работу!» (Хорошо! Лишняя прогулка!). Построились, вышли за вахту. Конвоя тоже десять человек, с винтовками. «Разберись по два! Следовай!..».

Погода – чудо! Оттепель, солнце, небо синее. Весной пахнет! Идём. По пять конвоиров по сторонам. Идём. Куда? В полукилометре впереди – лес, сзади – лагерь. Вокруг открытое пространство. Снег, свет... Как хорошо-то, господи! А это что? Чернеют пни?.. Господи! Это люди. Голые... мёртвые... мёрзлые... люди.... везде... вокруг... Из-под снега торчат колени, руки, головы, ноги, спины... Идём дальше по снежной «целине». Всё гуще трупов под снегом, под ногами... Друг на друге... «Стой!». Яма глубокая, снегом засыпанная. Длинная яма-ров. «Слушай команду! Всё собрать, снести в яму!». Гробовая тишина. Никто не шевельнулся. Щёлкнули затворы. «А ну, давай! Управитесь к обеду – каждому двойную пайку! И премиальные!..».

Управились к вечеру. Сровняли яму. Оставили так. Растает, потом засыплют. Другим штрафникам работа будет. Вернулись в камеру. По кило хлеба получили и пирожок с капустой. А руки немытые. Впереди ночь страшная... и руки немытые... В эту ночь и клопы замерли. Не жрали клопы... Уснуть!.. Где уж тут! «Захоронение»... Как таскали их – скрюченных, голых, за ноги, за руки, волоком, как сталкивали в яму ту... А они цепляются... Они не хотят... Они видят! Глаза-то, глаза встречаются живые! Вот они – глаза!.. Вот они – скелеты, обтянутые чёрной кожей... люди... Почему? Откуда? Ну, стреляли на просеке штрафников, все знали об этом. Одного, двух, пятерых. Но эти-то откуда? Сотни! Откуда?.. В лагере десять тысяч. Кроме штрафного изолятора, в зоне ещё два нерабочих барака – это изолятор сифилитиков и прокажённых и барак санчасти. Из изолятора вывозили и сжигали, это тоже всем было известно. А вот санчасть – настоящая мясорубка! Всех «интеллигентов-доходяг» – туда. Там, в санчасти, народу вповалку, битком. Кто на разводе падает от истощения – туда! Кто на поверку не поднимается – туда! А там хозяйничают сильные, здоровые уголовники – «санитары». И лекпом – царь и бог. Идёт по проходу лекпом в сопровождении свиты «санитаров» и мелом отмечает – кого «в расход». «Санитары» потом тащат «отмеченных» в мертвецкую. «Я ещё живой!..» — «Лекпом лучше знает». Вот они откуда – эти сотни. Их отвозили в яму, а они... расползались! Вот они, сотни, тысячи, миллионы скрюченных, чёрных, бывших человеков... ЛАГЕРНАЯ ПЫЛЬ... Не уснуть... Всё равно не уснуть... Долго не уснуть...

...А в феврале 1939-го в трудовой книжке Дворжецкого появилась и вторая запись: «...считать очередным режиссёром». Омский ТЮЗ постепенно становился популярным, и это тем более было отрадно, что находился театр очень далеко от центра города. И заслуга в том, что у ТЮЗа появлялись всё новые и новые почитатели, во многом принадлежит актёру и режиссёру этого театра В.Я. Дворжецкому. Думаю, не будет преувеличением сказать, что он в те первые и трудные годы становления в Омске детского театра стал для ТЮЗа своего рода Ангелом-хранителем. Творчество и радость были синонимами.

«Все спектакли остались в памяти, каждая из ролей – это был кусочек жизни. У меня ведь и тексты всех сыгранных мною ролей по сей день хранятся. Потому что это – жизнь моя!.. А работать в Омском ТЮЗе было замечательно! Да и после всего, что пришлось пережить... Никто ни в чём не упрекал, никто ни о чём не спрашивал, даже намёков не было. А какие спектакли ставили, какие постановочные эффекты придумывали!» – вспоминал Вацлав Янович.

Артист и режиссёр Дворжецкий становился лидером театра. Летом 39-го он уже вывозил ТЮЗ на первые большие гастроли в Тюмень, временно исполняя обязанности главного режиссёра. Третий сезон открылся первым в истории Омского ТЮЗа спектаклем «по пьесе местного автора» и под рубрикой «Поставлено впервые в стране» — «Павел Морозов» в режиссуре В. Дворжецкого (он же исполнял в нём роль Деда-кулака).

А затем поступило приглашение в Таганрогский ТЮЗ. Вацлав Янович не скрывал того, что из Сибири очень хотелось вырваться (комментировать это желание вряд ли имеет смысл). Вот только вряд ли мог он тогда предположить, что ровно через год вновь окажется в Омске... Во время финской войны город Таганрог стал «режимным городом». Вспомнилась кое-кому 58-я статья (до 1956-го вспоминаться будет, пока Президиум Верховного Совета СССР не примет постановление о снятии судимости). Вызвали. Взяли паспорт, перечеркнули его. А в милиции дали подписать бумагу: мол, нарушен Закон о паспортизации. И «предложили» в двадцать четыре часа покинуть город…

Возвращение в Омск было отмечено «Романтиками» Э. Ростана! Их Вацлав Дворжецкий сначала поставил в Таганрогском ТЮЗе, и поэтому, когда омичи-тюзовцы собрались на первую читку, Дворжецкий раскрыл «Романтиков» на первой странице и, больше ни разу не перелистнув пьесу, прочёл её всю наизусть... И это был один из самых романтичных спектаклей, поставленных Дворжецким!

«Я – актёр. Всегда, везде и во всём – актёр. От рождения, по призванию. И где бы я ни был, чем бы ни занимался, всё окружающее я всегда воспринимаю по-особому... А при возникновении боли и трудностей больших – как-то появлялась возможность внушать себе чувство независимости и свободы. Это ещё в тюрьме и, пожалуй, до тюрьмы было у меня. Я сам так хочу! Никто меня не принуждает! А будоражащее «Что дальше?» не позволяло тосковать…». А что дальше? Переведясь по настоятельному приглашению Л. Самборской в Омский драматический театр, проработав там пять месяцев, став за это время одним из ведущих актёров труппы, Дворжецкий получил из рук Судьбы очередной чёрный шар. Уже не неожиданный, уже знакомый (а до 56-го года было ещё так далеко!). Самборская помочь не смогла. И все годы войны, до конца 1945-го, В.Я. Дворжецкий провёл в омских колониях…

«...Колоритную фигуру представителя вражеского лагеря создал артист В. Дворжецкий»; «…Глубоко, изнутри раскрывает актёр духовную опустошённость этого матёрого врага революции...». Парадокс ли, ирония ли Судьбы: артисту, жизнь которого пытались изломать 58-й статьёй, не однажды довелось играть персонажей, под этой статьёй словно родившихся!.. Десять лет работы в Омском драматическом. Необыкновенная популярность. Амплуа первого героя-любовника. Центральные роли в лучших спектаклях театра: Сомов, Дубровский, Петруччо, Чацкий... Партнёры по сцене – П. Некрасов, М. Потоцкий, А. Теплов, Т. Найдёнова, Н. Слесарев!.. И всё же – неблагодарна актёрская профессия. Проходят годы, исчезают названия спектаклей из афиш театра, вырастает новый зритель, для которого даже недавнее прошлое – древняя старина. А рецензии – увы! – воссоздать игру актёра не в состоянии (тем более те, которые печатались в 40-50-е годы и отрывки из которых я только что цитировал). Но остаются фотографии. И это удивительное чувство, когда перед тобой на столе – длинная вереница пожелтевших снимков, а на них – история и Омского ТЮЗа, и Омского театра драмы: роли В.Я. Дворжецкого. Удивительное чувство не только от почти физического ощущения скоротечности времени, но и оттого, что, даже внимательно сравнив две любые фотографии, трудно представить, что на них – один и тот же человек (владение портретным гримом у Вацлава Яновича – уникально! Посмотрите ниже три снимка: актёр в «драмовских» спектаклях 1950-х — «Трактирщица», «Голос Америки» и «Укрощение строптивой»).

И ещё в двух театрах довелось Дворжецкому быть ведущим актёром после Омского драматического: три года – в Саратовском драмтеатре и затем – двенадцать лет в Горьковской драме.

…А в 1967-м в его жизнь властно и ласково, требовательно и по-доброму, искуплением за чёрные шары Судьбы – ворвалось кино (в истории отечественного кинематографа произошло почти беспрецедентное: рождение популярнейшего киноактёра, который снялся в своём первом фильме в возрасте 56-ти лет!). И, наверное, можно увидеть здесь чуть ли не мистическое совпадение: в этом же году старший сын Вацлава Яновича – Владислав Дворжецкий – окончил театральную студию при Омском ТЮЗе, на сцене которого сыграл свои первые роли.

В 1985-м году в рубрике «Дни календаря» журнал «Новые фильмы» напечатал: «3 августа 1985г. исполняется 75 лет народному артисту РСФСР Вацлаву Яновичу Дворжецкому, сыгравшему в кино более 50 ролей». И ещё много раз в различных газетах – от «Кавказской здравницы» до «Вечерней Одессы», – в рецензиях на фильмы с участием В.Я. Дворжецкого появлялось: «народный артист РСФСР». Но само собой разумеющееся для миллионов театральных, теле- и кинозрителей – в действительности лишь опечатки журналистов. Правда, опечатки очень естественные и легко объяснимые, ибо журналисты тоже – теле- и кинозрители. Мало кто знал, что у известного во всём мире артиста театра и кино В.Я. Дворжецкого нет вообще никаких «регалий». И можно лишь представить себе, насколько одновременно больна и абсурдна ситуация, когда читаешь о себе, «титулованном», и тут же улыбаешься от мысли – сколь нелепо будет выглядеть собственное официальное опровержение. Впрочем, однажды Вацлав Янович успел «предотвратить ошибку», когда в 1978-м был приглашён в «Современник» для участия в спектакле «НЛО» (три года он играл в этом спектакле) и увидел напечатанные афиши, где перед его фамилией стояло: «народный артист РСФСР». Он объяснил, что это – ошибка. «Современник» выпустил новые афиши. Просто – «артист В.Я. Дворжецкий».

И ещё раз нарушу я «повествовательное течение», дабы на сей раз извиниться спустя годы перед Вами, Вацлав Янович, за то, что прикоснулся к столь неприятной для Вас теме. Тем паче зная, что Вы – противник всяческих званий вообще. Тем паче помня Вашу убийственную иронию по этому поводу: «У нас в театре что сейчас с артистами происходит? Четыре народных, десять заслуженных и один – хороший!». Но у меня есть оправдание: я тоже – страстный кинозритель. И тоже, как миллионы людей, видел огромное количество фильмов с Вашим участием. И всегда считал (и считаю!), что Вы – истинный, настоящий народный артист.

За двадцать лет работы в кино – более восьмидесяти фильмов, более пятидесяти кинопроб. Признание и любовь зрителей были уже не «областного значения». Признание стало всенародным. «Щит и меч», «Угрюм-река», «Красное и чёрное», «Улан», «Забытая мелодия для флейты», «В городе Сочи тёмные ночи»...

…В середине 1980-х, работая над рекламным проспектом об истории Омского ТЮЗа, посчастливилось вступить в переписку с Дворжецким. Не предполагал даже (как-никак, возрастная разница в 45 лет), что судьба подарит мне дружбу с ним. Началось наше близкое знакомство в октябре 1988-го: я тогда готовил для театрального альманаха «История в лицах» материал об этом удивительном и легендарном человеке, судьба которого самым тесным образом связана с Омском, и был на недельку командирован в Горький (Нижний Новгород), где жил Дворжецкий. Встретились. И Вацлав Янович настоял, чтобы я жил не в гостинице, а в его квартире… А чуть позже даже удалось организовать его приезд в Омск, и в ТЮЗе была трогательная встреча Дворжецкого с «тюзянами».

О, эта благодарная память зрителей! В тот приезд в Омск, в конце 1988-го, телефон в гостиничном номере Вацлава Яновича не замолкал ни на минуту. Звонили знакомые, незнакомые, звонили зрители, давно уже ставшие бабушками и дедушками. И он благодарно разговаривал со всеми – «любимый актёр нашей молодости т. Дворжецкий» (такие строки часто появлялись в газете «Сибзаводовец» в 50-е годы).

…Нижний Новгород (Горький). Удивление постепенно сменялось восхищением и в окончательной форме может быть названо потрясением. Мы много и долго разговаривали с Вацлавом Яновичем (о, это был праздник!). Мы пьём чай с великолепным мёдом. И выясняется, что у Вацлава Яновича есть пасека и что его страстное увлечение – биология пчелиной семьи, равно как и изучение жизни растений. Мы рассматриваем фотоальбомы – и выясняется, что большинство снимков сделано прекрасным фотографом В.Я. Дворжецким. И так, шаг за шагом, выясняется, что он – заядлейший рыбак, подводник (в своё время был даже инструктором по подводному плаванию и может две минуты пробыть под водой без воздуха), яхтсмен (в 50-е годы он был первым в Омске, кто построил – сам! – катамаран), автолюбитель... Помнится, только спросил так традиционно: «Как же Вы всё успеваете? При бесконечных съёмках, при том, что в театр снова пригласили играть, при том, наконец, что Вы – председатель Совета ветеранов Горьковского СТД?..». Ответ был очень кратким: «Не отрывайтесь от природы. И не пропускайте восход солнца! Тогда всё можно успеть».

…Октябрь 1988-го выдался в Горьком очень тёплый. После блистательной «экскурсии», которую провёл для меня Вацлав Янович в нижегородском Кремле, мы вышли к Волге. С высокой набережной открывался завораживающий вид на реку. Вацлав Янович стоял чуть сощурившись (солнце светило прямо в глаза). И мне представилось, что, быть может, сейчас перед его глазами, словно кинокадры, мелькают фрагменты его удивительной Судьбы, вспоминается то, что давно не вспоминалось: вот он играет в бильярд с Маяковским в далёкой Москве 1928-го года; вот пронзают душу глаза князя Ухтомского, княгини Трубецкой с сыном, «поступивших» из Соловков в лагерь-пересылку Котласа; вот – работа чертёжником-копировщиком у Туполева, который в 40-е годы был в омской ссылке; вот – пронзительный взгляд любимого кинорёжиссера Ларисы Шепитько и её ироническое: «Здоровая советская мистика никому не вредит»; и вот уже – незабываемые съёмки фильма «Зарубки на память», в котором снимался вместе с сыновьями Евгением и Владиславом... Смерть Владика... Самый страшный чёрный шар Судьбы...

А может быть, думается о вечере в Центральном Доме актёра, который состоится в конце года, вечере, который будет называться «Актёры Дворжецкие» и в котором Вацлав Янович выйдет на сцену вместе с сыном Женей...

С Волги потянуло прохладой. И Вацлав Янович улыбнулся, вытянув вперёд обе руки, словно всю реку обнять хотел: «Вот это – настоящее!». Я не удержался — и попросил у актёра фотоаппарат (Дворжецкий всегда носил его с собой): «Вацлав Янович, позвольте мне Ваш фотоаппарат опробовать!..». Так появился этот снимок. На котором — «просто артист» Дворжецкий. Ему 78 лет...

А потом он сказал: «А ну-ка, дружочек Сергей Павлович, давайте-ка рядышком встанем до сфотографируемся». Окликнул проходившую мимо девушку, попросил её «нажать на кнопочку» фотоаппарата… Сегодня я смотрю на эту фотографию и, если честно, не вижу между нами возрастной разницы в 45 лет.

…Поздно вечером, раскрыв двери гаража, чтобы поставить машину, Вацлав Янович вдруг сказал: «Отвернитесь! И не поворачивайтесь, пока я свет не включу!».

Снип-снап-снурре,

Пурре-базелюрре!

Крибле-крабле-бумс!

Вспыхнул свет. Обернувшись, я замер. Было лето. Зеленели деревья, покачивались травы. И величественно текла Волга... Яркий рисунок (маслом по штукатурке) занимал всю площадь задней стены гаража. И не было необходимости спрашивать: «Кто это нарисовал?».

…Эта дружба с великим актёром и человеком – один из самых-самых белых шаров моей Судьбы. Спасибо Вам за это, дорогой Вацлав Янович! Спасибо за дружбу, спасибо за то, что я встретил Вашу Судьбу! И признаюсь, что тогда, в конце 1980-х, когда она на мгновение присела отдохнуть, я незаметно заглянул в её мешок. Там было много-много шаров. И абсолютно все – белые!..

…А очередной «чёрный шар» уже не застал Вас, дорогой Вацлав Янович, когда после Вашего ухода через несколько лет трагически погиб Ваш младший сын Женя…

¹В 1991 году В.Я. Дворжецкому, минуя «заслуженного», присвоили звание «Народного артиста России».

Фото:из архива Музея Омского академического театра драмы, Музея театрального искусства г. Омска, Омского ТЮЗа, архива автора и семьи Дворжецких

Самое читаемое

Выбор редакции

42422194154

Записи автора

Елена Канцурова, которая очень любила людей и жизнь…

1189111 декабря 2025

1534104 декабря 2025

Записки о встречах с могиканином

412409 ноября 2025

«Рецепт молодости – он простой: надо очень верить в жизнь!»

2040316 сентября 2025

1668108 августа 2025

«Я прожила жизнь в своём родном театре…»

196905 августа 2025

— Поэтесса

—

— психолог

Яндекс.Директ ВОмске

В первый зимний день на Омск традиционно обрушилось музыкальное цунами. Накрыло всех: от губернатора и председателя Законодательного собрания до бабушек из соседнего подъезда. На ура «заходили» Бах и Масео Пинкард, Бетховен и Чик Кориа, Бородин и Пол Дезмонд, а уж в сочинениях Сергея Васильевича Рахманинова бдительные меломаны моментально отмечали сыгранный без любви ми-бемоль.

186704 декабря 2025

Питерские модели уже третий год наряжаются в платья омского дизайнера Алеси Григорьевой

Репортаж о показе ее коллекции на Петербургском международном экономическом форуме cделал телеканал «Россия».

192714 ноября 2025

Одни 85 лет плодотворно музицируют, другие 70 лет без устали вещают. В юбилейный для себя год Омская филармония и Омское телевидение «слились в экстазе» на сцене Концертного зала, феерично отметив 155 лет на двоих.

211507 ноября 2025

Татьяна Карпюк: «5 вёрст – это по любви»

Организатор бегового сообщества «5 вёрст» Татьяна Карпюк умудряется уже четвертый год в самый лениво-сонный день недели — субботу — собирать рано утром в сквере Дзержинского в любую погоду десятки омичей от мала (3 года) до велика (79 лет!). Поговорили с ней о масле масляном, «заразности» бега, диетах, маховике безудержного ЗОЖ и самом важном базисе для «сворачивания гор».

1740105 ноября 2025

Яндекс.Директ ВОмске

Футер: комфорт и стиль в каждом переплетении

24615 января 2026

Электрический дровокол: помощник в заготовке дров

125312 августа 2025

Комментарии