Ложная развилка

Не только общественному, но и экспертному сознанию присущ феномен так называемых «ложных развилок», который предполагает неизбежность однозначного выбора между искусственно созданными альтернативами.

120905 марта 2018

Иными словами, аудитории предлагают: «Нет уж, вы определитесь: либерализм или традиция, красное или белое, Толстой или Достоевский».

Механизм создания ложных развилок заключается в разрыве единого смыслового пространства и отсечении всей палитры переходов и компромиссов. При этом каждая из альтернатив вбирает в себя избыточное количество смысла так, чтобы по возможности дискредитировать конкурирующий вариант. Аудитория при этом оказывается в положении человека, который стоит на льдине и вдруг замечает, что лед трескается как раз между его подошв. Он в растерянности не может решить, куда ему перепрыгнуть, и в итоге падает в полынью. Но это прелюдия. Посмотрим, как это работает на конкретном примере.

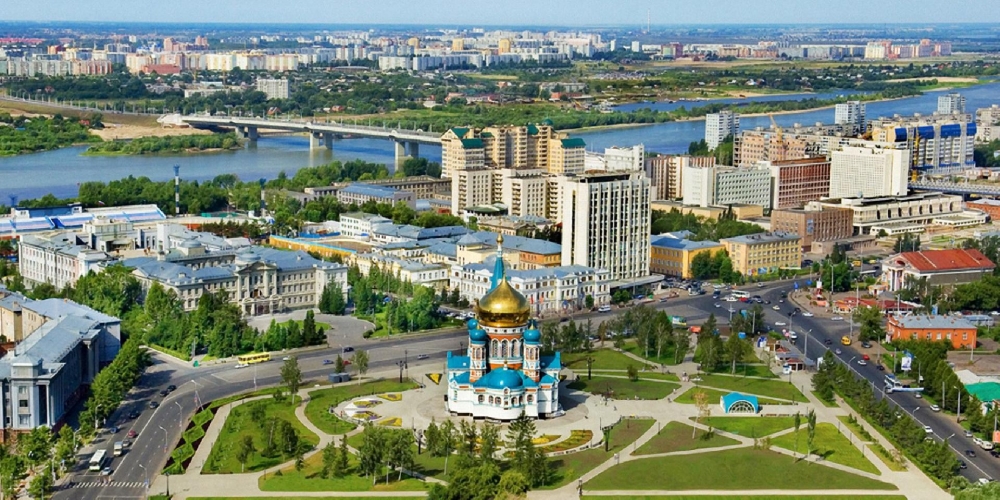

1В конце прошлого года в публичном поле резко проявилась развилка: агломерации против малых территорий. Появилась она примерно так. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина разрабатывал стратегию пространственного развития страны, в рамках которой, как утверждали различные источники (сама программа не публиковалась), было предложено сконцентрировать все население страны вокруг ограниченного набора городских агломераций. Количество их колебалось вокруг двух десятков, хотя периодически возникали числовые вариации. Доводы сводились к тому, что укрупнение дает сильный экономический эффект, концентрация ведет к снижению издержек, развитию рынка и продуктивной конкуренции.

Идея была подтверждена в рамках известной полемики между Алексеем Кудриным и Сергеем Собяниным на Объединенном гражданском форуме осенью прошлого года. Собственно, полемики как таковой не было: два мэтра в целом признавали, что альтернативы агломерированию они не видят и дискутировали больше о деталях самого процесса. Кстати, на этом форуме Собянин озвучил довольно любопытное наблюдение, которое сводилось к тому, что именно Москва позволяет задерживать утечку мозгов за рубеж, создавая хотя бы приблизительно европейские условия жизни в мегаполисе за счет концентрации ресурсов.

Однако в публичном поле заявка на стратегии укрупнения вызвала сильную встречную реакцию. Целый ряд представителей научных и исследовательских центров вошли в Экспертный совет по малым территориям, который скептично отнесся к идее целенаправленного агломерирования в ущерб интересам малых городов. Встречные тезисы были таковы.

Первое. Малые населенные пункты обеспечивают связанность страны, единство ее огромного пространственного континуума. Без малых поселений возникнут новые пустоты между оторванными друг от друга агломерированными структурами. Второе. Экономические показатели не могут быть единственным критерием в определении направлений территориального развития. Для государства важно сохранение культурной диверсификации, многообразия идентичностей, которые неизбежно стираются в ходе консолидации. А это ведет к потере креативной компоненты. Третье. Идеология агломераций решает задачи одного порядка, но создает собственный комплекс проблем, связанный с давлением агрессивной городской среды на человека. Четвертое. Для России возникает риск оказаться в противофазе по отношению к современным тенденциям.

В XXI веке формируется контртренд, нацеленный на выход населения из агломераций, поиск экологически дружественных пространств, создание малых сообществ на базе отдельных поселений. Цивилизация (если не брать специфичные азиатские модели) стремится к более равномерному распределению культурного слоя, что снижает нагрузку и на природу, и на самого человека.

Вряд ли встречная позиция прозвучала достаточно громко по отношению к первой (силы и ресурсы не равны, у малых территорий не просматривалось очевидного идейного лидера, государственные структуры в целом ориентированы на упрощение своих задач), однако неожиданное участие Владимира Путина в Съезде малых городов, который прошел в январе 2018 года в Коломне, искренний интерес президента к данной проблеме несколько выровнял акценты. Оказалось, что нужно искать компромисс, и ситуация «либо одно, либо другое» не работает. Но почему возникла эта развилка, которую мы относим к числу ложных? Попробуем разобрать трудности в понимании сторонами друг друга.

«Агломераты». Возможно, ключевая проблема, в целом свойственная либеральным структурам, — недокоммуницированность. В беседах с представителями этого лагеря обнаруживаешь, что их позиция вовсе не выглядит такой уж людоедской по отношению к малым территориям. Многие сложности возникают из-за терминологической неопределенности. Даже в отношении базового понятия — «агломерация» — существует ряд разночтений. Например, в интерпретации экспертов ЦСР данное понятие больше тяготеет к инфраструктурный связанности, логистическим переплетениям, экономическим притяжениям, которые перешагивают даже через границы субъектов Федерации. В понимании московского правительства «агломерация», похоже, по смыслу почти совпадает с понятием мегаполиса, то есть постоянно растущего городского пространства. А это разные ракурсы. Но даже в более мягкой концепции ЦСР не прояснено (по крайней мере, публично), что делать с поселениями, которые никак не вписываются или не хотят вписаться в большие узловые модели, сохраняют свою обособленность.

Трудность работы с малыми территориям для стратегов состоит в том, что населенные пункты с небольшой численностью плохо ловятся методиками современной статистики. Чем меньше размер города, тем больше он превращается в слепое пятно: его внутренние процессы, ресурсы и возможности лишены надежных калькуляций. Поэтому из масштабных стратегий такие «объекты» просто извлекаются; как сказал один методолог, «что нельзя посчитать, тем нельзя управлять».

Но сложно назвать до конца проработанной и сформированной позицию сторонников безусловной защиты малых территорий. Чего в ней недостает в первую очередь? Дифференцированности. Ведь очевидно, что ко всем типам населенных пунктов невозможно выработать единого подхода. Должна быть сделана контентная карта, которая определяла бы города с высоким потенциалом роста (и при этом объясняла, на чем этот потенциал основан), города с условным потенциалом и населенные пункты, условия для развития которых в настоящей ситуации не просматриваются и к которым нужны другие подходы (историческая консервация, слияние с крупными центрами, расселение).

Далее, должны быть изучены механизмы, которые могут стимулировать прогрессивные изменения. В этой области сейчас много иллюзий. Так, исследования Экспертного совета по малым территориям показывают, что города исторического типа сейчас не обладают очевидными конкурентными преимуществами, вопреки шаблонным высказываниям чиновников относительно перспектив внутреннего туризма. Поселений, которые имеют исторический бэкграунд как основной актив и демонстрируют рост, — считанные единицы и в своей динамике они серьезно проигрывают городам, обладающим четкой современной функциональностью, например, наукоградам, промышленным и курортным центрам. При этом есть целый ряд институциональных причин, которые сдерживают рост малых территорий, первую очередь, механизмы их бюджетирования, которые «вымывают» практически всю доходную базу местных бюджетов. А это ведет к постоянным требованиям пересмотра модели отношений с региональными центрами.

Поэтому, если говорить о выходе из ложной развилки внутри территориального стратегирования страны, то здесь можно пунктирно обозначить такие решения: формирование дифференцированного подхода к проблеме агломерирования и развития малых территорий, создание первичных предпосылок для работы с малыми городами (на сегодня практически отсутствуют), разработка стандартов территориальных стратегий, создание механизмов трансфера и масштабирования лучших практик территориального развития. Критически важно создание института представительства интересов малых территорий на федеральном уровне. С одной стороны, мы видим, что ситуация сильно запущена и крайне далека от оптимальной. Но с другой, процессы, которые сегодня разворачиваются в мире, могут позволить проскочить через предыдущую ступень и встроиться в новую волну территориального развития, отвечающего уже реальности XXI века.

Оригинал на сайте Фонда «Центр политической конъюнктуры».

Яндекс.Директ ВОмске

13.01.2025

Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?

Уже проголосовало 45 человек

06.07.2023

Довольны ли вы транспортной реформой?

Уже проголосовало 190 человек

Самое читаемое

Выбор редакции

3468105 февраля 2026

1085761978

Записи автора

131708 января 2022

...Но взятие Зимнего — более архетипично

204512 января 2021

250204 декабря 2020

Иосиф Бродский стал кодом узнавания себе подобных

204225 мая 2020

157214 мая 2020

Как изменится мир после пандемии

135113 мая 2020

Не остается той самой точки доверия

166705 мая 2020

Город Курган — пока нераскрытая ценность для исследователя

185009 марта 2020

— Психолог

— омичка

— Психолог

Яндекс.Директ ВОмске

Комментарии