Главная Взгляд Владимир Разумов: «Федеральные эксперты играют в «Казаки-разбойники» в региональных вузах»

Владимир Разумов: «Федеральные эксперты играют в «Казаки-разбойники» в региональных вузах»

Печальные наблюдения нестороннего наблюдателя: Владимир Разумов, завкафедрой философии ОмГУ, о том, что нынче представляет собой интеллектуальное сообщество и почему туман над будущим российской системы образования лишь продолжает сгущаться.

5104313 июля 2017

- 1 июня в России впервые прошла защита диссертации по теологии. Кандидатскую степень получил декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский. В научном сообществе это вызвало широкое обсуждение и даже некое осуждение. У меня же - некоторое удивление.

Почему? Объясню. Даже в Евангелии есть фраза: «Кесарю кесарево, а Богу Богово». Основной нонсенс в том, что универсальный критерий при оценке этой диссертации отсутствует. Да, есть гуманитарные науки, но для любой науки соблюдается принцип, восходящий к Декарту: подвергай все сомнению. Даже в точных науках, если используются системы аксиом, то они не подвергаются сомнениям только в границах определенной теории, но никто не мешает критиковать и оценивать эти аксиомы с позиций другой теории, формулировать новые аксиомы и определения. Но когда мы обращаемся к религии, ситуация сразу становится иной. Есть догматические принципы, которые не должны подвергаться сомнению. Это область веры. Ты или веришь, или нет – а это в целом расходится с фундаментальными принципами науки. Для меня защита диссертации по теологии - это шаг в некую эклектику. Мы очень странно перенимаем западный опыт. Богословие включают в перечень научных специальностей, ссылаясь при этом на европейскую традицию. Но при этом не учитывается ее многовековая продолжительность. Теологические факультеты там всегда играли ведущую роль наравне с юридическими и медицинскими – с самого Средневековья. Но у нас-то этого не было! Светское и религиозное образование развивалось обособленно. Почему сегодня мы вдруг решаем «в одну телегу впрячь коня и трепетную лань» и поставить существующую систему с ног на голову?

1Подобным странным шагам нет числа. За примерами далеко ходить не надо: с одной стороны, переходим на Болонскую систему, с другой - при этом у нас остаются степени кандидата и доктора наук и двухуровневая система научных степеней. В чем-то равняемся на Запад, но там нет аналога высшей аттестационной комиссии. Чем отличается западный вуз от российского? Академической мобильностью. Перемещения внутри и меж странами преподавателей, студентов, стажеров, докторантов, «контрактников» – обычное дело. У нас ситуация хуже, чем в период СССР, когда практиковались межвузовские обмены, когда с периферии студентов, аспирантов, стажеров посылали в известные, в т.ч., столичные вузы.

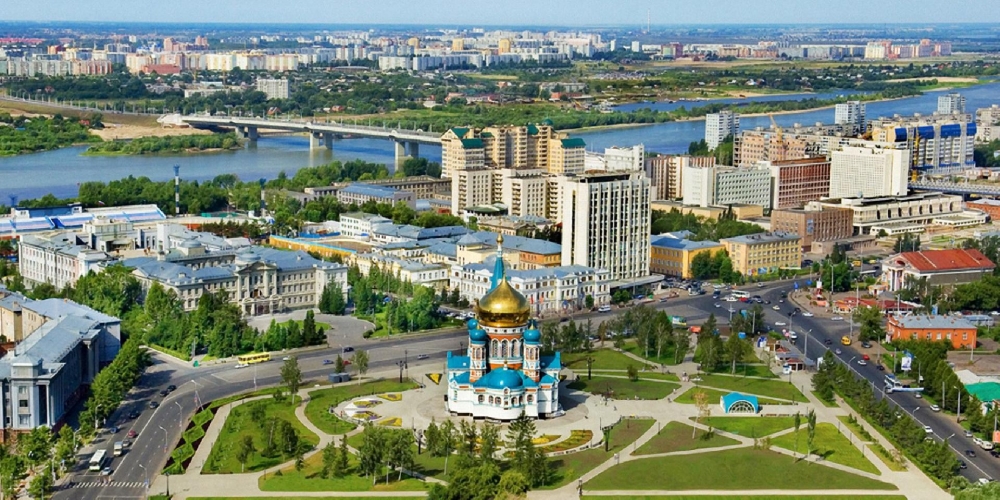

В очередной раз могу «поздравить» омичей: наши вузы – пятой категории. Единственное исключение, ОмГТУ, получивший статус опорного вуза, – четвертой. ОмГТУ поздравляю искренне и без кавычек. Они долго к этому шли. То, что они получили этот статус – большое достижение, в том числе и для города.

Зато другие омские вузы, напротив, оказываются в «черном списке». Громкая история: Рособрнадзор лишил ОмГУПС аккредитации по девяти образовательным направлениям. Это коснулось и бакалавриата, и специалитета, и магистратуры, и аспирантуры. Что делать студентам – вопрос открытый, хотя варианты у них, конечно, есть. Но есть ли они у вузов?..

В 2010 году Путин высказался по поводу порочности и неэффективности внешней системы оценки вузов. Но система стала лишь ужесточаться. Давайте зафиксируем: проверяющие организации всех сортов – это частно-государственный бизнес, в котором крутятся большие деньги. ОмГУПС проверяли неделю 43 эксперта, причем здесь, на месте. Это деньги на билеты, командировочные и так далее, и тому подобное. Фактически десять дней свыше 70 процентов мощностей и ресурсов ОмГУПС было направлено только на эту работу. Более 3 миллионов было перечислено только на предварительную подготовку к проверке: документы, экспертизы и так далее. Сейчас в наших сообществах «белой костью» являются федеральные эксперты – те, кто имеют соответствующий сертификат и участвуют в этих проверках. Помните любимую нами в детстве игру в «Казаки-разбойники»? Игра сегодня ведется по всей стране. ОмГУПС не одинок. В ОмГУ аккредитация ожидается в 2018 году, а подготовка к ней начата с конца 2016 года. Чтобы ее пережить (иначе и не скажешь), создаются дополнительные структурные единицы, которые работают исключительно на то, чтобы подготовить вуз к аккредитации. У нас в вузе в подразделении работает пятеро штатных специалистов. У них полноценный рабочий день и заработная плата повыше, чем у иного секретаря. К слову, на эти должности порой переманивают отличных специалистов кафедр, для которых несколько тысяч рублей – вполне достойная разница в сумме. А как быть иначе в этих условиях? Повторить опыт ОмГУПС?!

Не напоминает ли это вам известную ситуацию с придумкой и запуском ЕГЭ, когда теперь целый полк преподавателей прекрасно существует лишь на том, что в частном порядке готовит выпускников школ к сдаче одного-единственного, но такого важного теста?.. Знаний у последних от этого не прибавляется, нервов и денег тоже – но таковы государственные правила.

С 2012 года в системе образования начал действовать некий антиинновационный фактор. Такого никогда не было! Мой коллега, профессор Георгий Синченко назвал это «молением о цифре». Вся деятельность сосредоточена на неких показателях, а что за ними стоит, по большому счету никого не волнует. Поменялась сама среда, стала совершенно некреативной, незаинтересованной. Такое ощущение, что нововведения никому не нужны. Если в «нулевые» мы наблюдали инновационный бум, сегодня – полную образовательную стагнацию. У меня есть основания полагать, что ситуация касается не только Омска с вузами 5-4 категории. Чем меня всегда привлекал университет? В коридорах студенты и преподаватели общались, обсуждали научные дела, да и не только научные – от нового фильма до вопроса, который любопытный студент задал на лекции. А сейчас обсуждают, как РПД (рабочую программы дисциплины) переделывать, когда ФГОС4 придет и т.п. Или рассказывают ужастики об аккредитации того же ОмГУПСа.

Упаднические настроения овладели умами профессуры. Уровень образования катастрофически падает. Большинство студентов, что остались в омских вузах, интересует лишь итоговый документ. С хорошими результатами ЕГЭ из Омска уезжают, выпускники бакалавриата тоже и многие в магистратуры более престижных ВУЗов, новый уровень оттока – аспиранты. Аспирантуру превратили в третий уровень образования. Раньше она считалась формой научной подготовки, завершением которой была защита кандидатской диссертации. Теперь же аспиранты, как обычные студенты, сдают итоговый экзамен по своему направлению и защищают некую работу наподобие обычного диплома. Она может быть рекомендована для представления в Диссертационный Совет, но это не обязательно. Такова придумка минобрнауки. Мест аспирантам нынче выделяется мизерное количество. Приведу цифры: в 2017-2018 учебном году на весь ОмГУ выделено 6 мест. А в прошлом году было десять. Для сравнения: в 2002-2003 году только кафедра философии получила 12 аспирантских мест. Кто хочет – учится за деньги, а преференции среди омских вузов получит лишь опорный вуз ОмГТУ, естественно, по техническим специальностям.

Выкручивается каждый вуз как может. Наш сформировал два места из собственных ресурсов. Плюс получил два целевых места от «ОНИИП»… В Омске никто в набат не бьет, но мы теряем талантливую молодежь, причем по объективным причинам.

2Представим себе среднестатистического чиновника в Москве. Допустим, ему предложили на выбор, где работать: МИД, Минобороны, «Росатом» или Минобрнауки. Куда он возжелает пойти в последнюю очередь? Правильно, его выбор очевиден. Кадровый состав в федеральном министерстве образования вызывает большое уныние. На ходу придумываются стандарты. Ход подготовки меняется. Нет регулярной оценки того, что уже создано. Очередная придумка – ФГОС3++, а впереди уже маячит призрак ФГОС4. Такое нам и не снилось! Почему так меняются образовательные траектории? Ни родители, ни студенты не понимают этой чехарды. К примеру, у юристов нашего вуза в образовательных стандартах больше нет логики как дисциплины. Они ее не изучают. Будущим законотворцам эта логика, судя по происходящему, и не понадобится.

К слову о юристах. Если взять мировую интеллектуальную культуру, в нее внесли вклад российские математики, физики, гуманитарии – но мы не найдем там ни одного отечественного юриста. Есть англичанин Джон Локк, автор правовой триады, которая, по сути, легла в основу западного права. А у нас – максимум известные фамилии судей, адвокатов, в общем, людей, хорошо делающих свою работу. Что же вошло от России в копилку мировой юридической мысли? Ни студенты, ни аспиранты ни разу не дали мне на этот вопрос внятного ответа. На каком фундаменте строится российское юридическое образование? Для программиста – это математика, для врача – «трио» биологии, физики и химии, и так далее. А что есть фундаментальная база для подготовки юриста? История? Но они слабо подготовлены. Литература? Да нет… А логику и ту убрали. Осталась квазинаука, которая не имеет серьезной научной базы. Это в духе времени, в духе нашей страны.

Тем не менее, в «юристы» по-прежнему стремятся. А вот в «экономисты» уже не так. Особенность этого года – снижение интереса к экономическим специальностям. В этом году в приемной комиссии сидят не только технические работники, а самолично Юрий Дусь, Владимир Половинко – «первые лица» факультетов…

Мы не задумываемся, что хотим получить в результате. Будущее образования в полном тумане. Конечно, можно еще раз сослаться на минобрнауки, Правительство, еще поискать виноватых. К сожалению, основные проблемы сосредоточены в аморфности, апатии профессорско-преподавательского состава. Но даже это не ведущая часть проблемной ситуации. Простой вопрос. Пирамида ВУЗов РФ определяется с 2010 г., а наблюдали ли мы за истекший период времени какую-то заметную реакцию на это со стороны омской молодежи, представителей власти, деловых кругов, иных активистов? Впрочем, если посмотреть и на ситуацию по стране в целом, окажется, что вопросы образования не объявляются приоритетными ни для власти, ни для оппозиции, причем как системной, так и несистемной.

Яндекс.Директ ВОмске

13.01.2025

Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?

Уже проголосовало 44 человека

06.07.2023

Довольны ли вы транспортной реформой?

Уже проголосовало 189 человек

Самое читаемое

Выбор редакции

39403 февраля 2026

— Психолог

— Писатель, журналист

— депутат Государственной Думы

Яндекс.Директ ВОмске

Комментарии