Главная Взгляд Владимир Разумов: «Магистратура останется только в вузах третьей и выше категорий, которых в Омске нет?»

Владимир Разумов: «Магистратура останется только в вузах третьей и выше категорий, которых в Омске нет?»

Заведующий кафедрой философии ОмГУ и постоянный автор «ВОмске» не исключает, что через несколько лет омским преподавателям некого будет обучать.

3143210 октября 2018

Прошедшим летом приемные комиссии омских вузов столкнулись с серьезной проблемой: все меньше студентов-бакалавров изъявляет желание продолжать обучение в магистратуре. Выделяемые Министерством образования бюджетные места, руководству кафедр университетов все чаще приходится заполнять по принципу «ну хоть кто-нибудь». На этом фоне все чаще звучат разговоры о бесполезности магистратуры, которая, по отзывам многих студентов, не дает никаких новых знаний и не влияет на дальнейшее трудоустройство. В таком случае возникает вполне резонный вопрос «А зачем тогда нужна магистратура?». Также впервые за последние годы в нескольких омских университетах, в ходе проведения государственной аккредитации, были закрыты направления по целому ряду специальностей, что в очередной раз подорвало репутацию местных высших учебных заведений: обучаться в них становится все менее престижно. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию доктора философских наук, профессора Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Владимира Разумова.

- На днях я принимал в ОмГУ кандидатский минимум по «Истории и философии науки». На экзамен пришел один человек! Для того, чтобы читатель мог сам сравнить, озвучу, что в начале 2000-х годов на кандидатский экзамен приходило около сотни аспирантов!

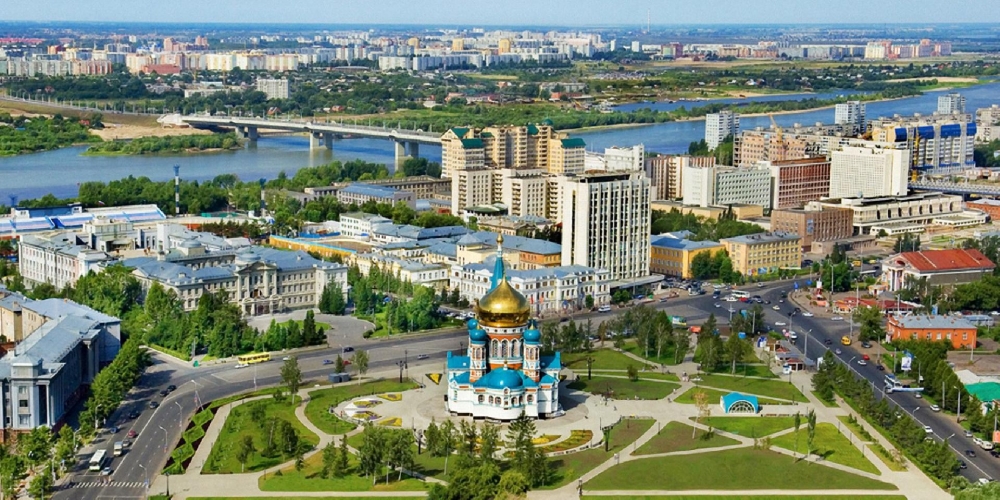

1В конце 1990-х – начале 2000-х годов я был участником коллектива специалистов, работавших над концепцией и планом стратегического развития города Омска. Они разрабатывались в те годы, когда страна была поделена на федеральные округа, стали появляться центры федеральных округов. Тогда определились печальные тенденции в развитии Омска, стало понятно, что город сдает позиции. Я тогда написал материал, вызвавший определенный негативный резонанс во власти, под названием «Реквием стратегическому развитию города Омска». Связано это было с тем, что коллектив омских ученых, во главе с ныне покойным Александром Колоколовым описал три вероятных сценария развития региона: позитивный, негативный и инерционный. Инерционный означал, что в городе ничего принципиально меняться не будет, и Омск постепенно станет утрачивать интеллектуальный капитал и свои позиции. Мы склонялись к тому, что именно этот сценарий и будет реализован. В наши дни, наблюдая в городе и в регионе определенные изменения, я пытаюсь осмыслить происходящее и сравниваю с ситуацией в других городах Сибири.

Для себя я выделил следующее. Существует феномен субъектности. Это означает, что во взаимодействиях, связанных с управлением, некто проявляет свойства субъекта, т.е. участвует в управлении, в том числе собой. Например, хорошо подготовленный студент выступает в ранге субъекта в отношениях с преподавателем. Преподаватель, конечно, проводит над ним определенное управление, но в любом случае заинтересованный студент - это субъект. С ним необходимо считаться. И другая ситуация, когда студент совершенно не подготовлен, не заинтересован: при таком раскладе он оказывается объектом отношений. Сейчас проблема субъектности для Омска и области является одной из ключевых. Идет тенденция к потере этой субъектности. Я уже много раз в различных публикациях подчеркивал, что стыдно городу-миллионнику иметь только один вуз четвертой категории (ОмГТУ), а все остальные – пятой и ниже. В результате для молодежи становится непрестижно получать здесь образование, которое, даже по формальным признакам, имеет невысокой уровень. Реакции от власть имущих не последовало никакой. Сейчас опять разрабатываются, так называемые, «приоритетные направления развития региона». Для области они хороши тем, что получены в результате некого консенсуса между различными группами влияния в регионе. Но среди этих групп влияния наука и образование никак не представлены. Уместно задуматься, а каков статус субъектности у омских вузов? И что же делать в этой реальности? Каким будет Омск через десять лет? Городом, привлекательным для проживания пенсионеров? Может быть. Внимание в «приоритетных направлениях» акцентируется на том, что нужно доделать то, что не было сделано 10-20 и более лет назад: метро, гидроузел, аэропорт и т.д. Все это опять вписано в рамки «догоняющей модели развития».

Для России от времен Петра I и до наших дней фатальна одна тенденция - догоняющего развития. Триста лет назад сформировалась установка, что мы должны догонять Англию, Германию, Нидерланды и др. Вот в ближайшие пять лет мы собираемся догнать Германию… Я полагаю, что Германия за эти годы тоже уйдет немного вперед или вообще сменит вектор развития. В рамках догоняющей стратегии субъектность минимальна. И что же нам останется? В науке и образовании мы сейчас усиленно «догоняем» западные страны. Сколько на это уже истрачено ресурсов и еще будет истрачено?! Стоит задуматься, так называемые университеты «лиги плюща» в США – частные вузы, а наши университеты из списка топ-100, исключительно вузы государственные. Как-то странно мы догоняем…

Я не зря начал с рассказа о том, как сейчас проходит экзамен в аспирантуру. Россия, как известно, с 2002 года является участником «болонского процесса». За несколько лет развертывания магистратуры, как следующей ступени высшего образования после бакалавриата (бывшего специалитета), мы в Омске, на мой взгляд, фактически вычерпали основной слой тех, кого можно обучать. Значительная масса студентов сейчас либо отказывается продолжать обучение в магистратуре (поскольку, дает ли она какие-то особые перспективы – большой вопрос), либо разъезжается по более престижным вузам. В магистратуру с каждым годом по моим наблюдениям и не только по ОмГУ идет все меньше людей. На следующий год мы с той ситуацией опять столкнемся. Идет отток по ЕГЭ, по окончанию бакалавриата. Что уж про аспирантуру говорить, если у нас в ОмГУ на данный момент нет ни одного бюджетного места!

Если рассматривать проблему трудоустройства, то сами по себе «корочки» чаще требуются исключительно на уровне отдела кадров. Да то далеко не везде. Не так давно я разговаривал с одним знакомым, сотрудником «Газпром нефти». Спрашиваю его: «Вот представь, придет к тебе программист. С дипломом историка, но классный программист. Возьмешь?» На что он мне отвечает: «Возьмем. Какие проблемы? Пусть хоть дворника диплом имеет, лишь бы программист был толковый». А вузы готовятся к внедрению профстандартов…

Если говорить про нынешнюю систему поступления в российскую магистратуру совсем откровенно, то можно сказать, что наши руководители банально собезьянничали, в своем желании слиться «в объятиях» с Европой. Не получилось. Специалитет развалили и создали нечто. Утешаюсь иногда мыслью, что, возможно, это чисто омская местечковая проблема, поскольку высокоинтеллектуальный контингент от нас утекает. Но и тогда это кончится просто: магистратура останется только в больших вузах третьей и выше категорий, которых в Омске нет и не предвидится. Этот вариант уже, по сути, обкатан на аспирантуре. Фактически аспирантура остается только в опорных, национально-исследовательских, федеральных, национальных университетах. Маленькие вузы не в состоянии эти проблемы решить. Пока общественность на это не обращает внимание, то ситуация продолжает развиваться по инерционному сценарию «от плохого к худшему».

Яндекс.Директ ВОмске

13.01.2025

Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?

Уже проголосовало 17 человек

06.07.2023

Довольны ли вы транспортной реформой?

Уже проголосовало 166 человек

Самое читаемое

Выбор редакции

«Я вижу вас… И я вам улыбаюсь…»

394019 июня 2025

«Сердца сгорели, в нас остался только пепел…»

215006 мая 2025

— омичка

— психолог

— директор правового холдинга «Закон»

Яндекс.Директ ВОмске

Комментарии