Мои библиотеки

Библиотеки Бостона и окрестных городков прямо-таки поразили меня; я, конечно, читала и слышала, что в Штатах отличные библиотеки, но такого богатства книжного, такой роскоши и вообразить не могла.

3176328 августа 2017

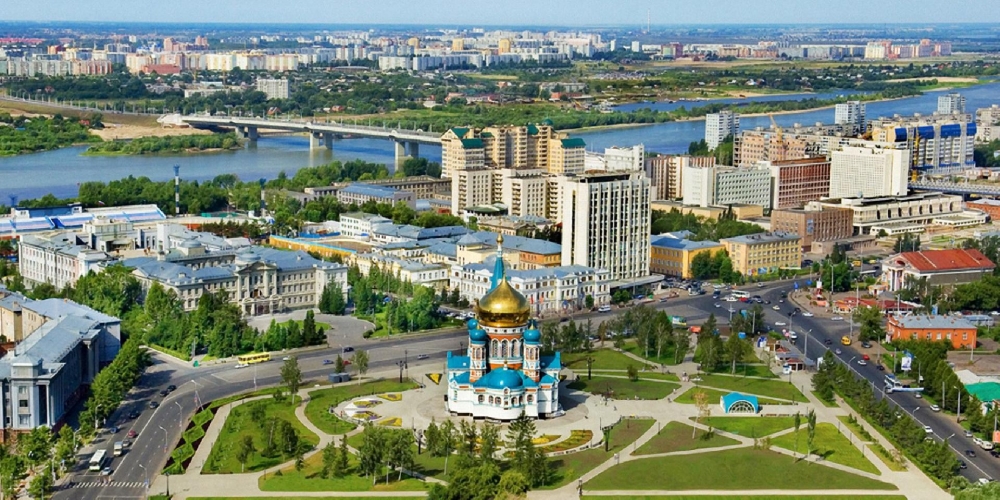

Первая «моя» библиотека — институтская в Сибаке в послевоенные годы, куда ходила сначала с бабушкой, а потом сама. Располагалась она в старом корпусе, в просторном помещении «с двойным светом»: оно было в два этажа и насквозь пронизано потоками света из верхних окон, и, помню, как захватывало дух, когда переступишь порог. Чувство было — вхождения во храм, прежде всего благодаря обилию света, но также из-за сознания обилия сокровищ, хранящихся на этих вот полках; ряды их отделены от небольшого читального зала невысоким барьером, за которым восседает Хранительница сокровищ, сейчас бабушка с ней поздоровается и заговорит, потом Хранительница скроется в глубине Хранилища и вернётся оттуда с книжками для бабушки и для меня.

Несколько лет спустя я уже ходила в библиотеку одна, а потом меня даже иногда пускали в Хранилище: «Пойди сама выбери себе книгу, только ничего не переставляй, ставь в точности в то место, откуда взяла», — и откидывалась доска и я ступала за барьер — то же чувство «вступления во храм», как от света на пороге, но уже — от сознания физической доступности бесчисленных сокровищ. Хотелось подержать в руках и перелистать все-все книги. Иногда (особенно когда значительную часть самого интересного мне перечитала) заглядывала в соседние с «художественными» полками ряды и поражалась многообразию того, о чём бывают книги. А ещё помню, как узнала том из дедушкиной библиотеки (её специальная часть была передана в институтскую библиотеку после его смерти) и в нём — бледный след от засушенного когда-то мной растения, за что меня, обнаружив подпорченную страницу, ругали.

1И ещё помню, что не сразу догадалась, проходя каждый день по несколько раз мимо юго-восточного с круглым выступом угла старого корпуса, возле которого росли пышные кусты персидской сирени, что именно за этими стенами — библиотека, а когда догадалась, это стало чем-то вроде тайной радости: проходя мимо, как бы проникать взглядом сквозь стены. В слове «храм» та библиотека для меня до сих пор где-то на самом дне таится, а в детстве, пытаясь вообразить какой угодно храм, даже абстрактный, в качестве первого приближения использовала библиотеку, ничего более похожего на храм я долго ещё не видела. Столь же красивым казался мне только зрительный зал Омского драматического театра, но это был не храм — храм, казалось мне, должен быть открыт солнечному свету, и не просто открыт, а таким вот особенным образом, чтоб свет чувствовал себя в нём желанным гостем и любил посещать его.

Мне помнится, что свет сверху лился цветной, радужный, как будто там в верхней части окон была мозаика. Так ли это — не знаю, но прочитала про фрески на потолке (о которых тоже какое-то очень неясное, как бы в тумане воспоминание сохранилось, определённо помню только, что там наверху было что-то цветное, и это было очень красиво) и о том, что фрески эти были уничтожены, замазаны по указанию ревнителей атеизма в... 70-х! Подумать только — пережили 30-е, когда всё религиозное беспощадно уничтожалось, пережили и хрущёвскую «оттепель», которая была сильным похолоданием в отношении к религии после более терпимых к ней военных и первых послевоенных лет, — и уже когда всё это было позади, нашёлся энтузиаст, по инициативе которого эту красоту уничтожили, и по-видимому никого не нашлось, кто бы попытался её отстоять, хотя это было уже далеко не так опасно и трудно, как в 30-е или даже в конце 50-х!

Кроме институтской, была ещё школьная библиотека — маленькая комната у бокового входа в школьное здание рядом с почти такой же, но гораздо более посещаемой комнатушкой буфета, в котором с дракой добывали жареные на гидрожире калачики. В библиотеке было всего несколько полок, негусто заставленных зачитанными до невозможности книгами; я брала там книги всего раза два-три, когда рекомендованного к прочтению не оказывалось ни дома, ни в институтской библиотеке. «Павлика Морозова» (автор Губарев? ) нигде, кроме школьной, не нашлось, и я взяла страшную с виду книгу — она была не просто зачитанная, а разбухшая и грязная, будто лежала долго в грязной луже, и пахла помойкой, а читать её было ещё хуже, чем листать, и конец не «оптимистичный», который не только не утешал, а казался нестерпимо фальшивым, — но про убийство и то, что сразу потом, долго не могла заставить себя прочитать: чтение вызывало какой-то смешанный с отвращением тошнотворный страх. И было понятно — такой книги и не могло быть на полках Библиохрама, не место ей там.

В Новосибирске в конце 50х библиотеки, подобной Библиохраму, среди доступных мне не оказалось, я изредка брала книги в районной — небольшом бревенчатом доме на улице Бориса Богаткова. Но скоро там стало нечего брать, к тому же наша домашняя библиотека в те годы быстро росла и я читала в основном новые приобретения и толстые журналы. Бывала я и в городской библиотеке на Красном проспекте, там начала первый в своей жизни «литературный поиск» — попытку разыскать в журналах и книгах как проявлять цветную плёнку, химический состав проявителя и прочие инструкции; помню, что ходила с чьей-то помощью и в библиотеки институтов ( НИИГАиКа) и в конце концов разыскала нужные мне сведения.

Дома много говорили о создании в Новосибирске грандиозной научно-технической библиотеки, вернее, не о создании новой, а о переводе из Москвы в Новосибирск научной библиотеки со всеми её фондами. Решение о создании Сибирского отделения Академии наук было уже принято, без соответствующей библиотеки научный центр такого масштаба существовать не мог, перевод был для Отделения идеальным

решением, но кажется в Москве были и противники. Папу попросили помочь написать обоснования необходимости такого перевода (не помню, а может и не знала, кто именно просил), он очень этим увлёкся, обсуждал тексты обоснований и писем, помнится, он и в Москву ездил с такой целью (ну, может, и не с ней только, но по возвращении говорил в основном об этом). Бабушка очень интересовалась тем, как идут дела (она когда-то была библиотекарем и, не только поэтому, относилась ко всем книжным делам с огромным пиететом). Помню, как папа пришёл домой с сообщением: решение принято, библиотека переедет в Новосибирск! Это было большой семейной радостью.

Спустя примерно год или больше, не помню, но не раньше конца 59-го, потому что помню — я уже училась в НГУ и жила в городке в общежитии, но часто бывала у родителей, — и вот в один из моих приездов приходит домой папа и говорит бабушке:

— А знаешь, мама, мне предлагают стать директором ГПНТБ, что ты об этом думаешь? Стоит взяться за это дело?

2— Ну, отчего же нет? По-моему, это замечательно, — отозвалась бабушка с необычным для неё энтузиазмом (она была человеком очень сдержанным).

— Но... — и тут папа сделал паузу, и я почувствовала подвох, — но для этого надо.. вступить в партию.

— Ааа, — протянула бабушка разочарованно.

Больше об этом предложение речи не было.

Здание ГПНТБ строили долго, помню огромный котлован на Восходе, жуткую грязь вокруг осенью, и как наконец появились стены. Огромным событием было открытие библиотеки и первые посещения этого прекрасного здания..

Но я вообще-то собиралась говорить сегодня не обо всех виденных мной библиотеках, а преимущественно о публичных, общедоступных. ГПНТБ. хотя слово «публичная» входило в её название, в полном смысле слова таковой не была: хотя работникам Сибирского отделения записаться туда было всем можно, но не знаю, как прочим, и открытого доступа к книгам не было; мало того — нужны были какие-то заверения, что запрошенная тобой книга имела отношение к твоей работе/ Помню, как долго добивалась, чтоб дали посмотреть книгу из зала редких, а в редкие входили чуть ли не все издания начала века. В то время я была внештатным сотрудником библиотеки: подрабатывала переводами.

Ещё хуже в этом отношении было в Ленинке. Однажды меня отправили в командировку в Москву почти исключительно для того, чтоб посмотреть одну-единственную очень нужную нам статью. Мы долго пытались добыть копию, (кажется, уже существовала техника ксерокопирования, а может, только фотокопии делали), — как бы то ни было, а очередь на заказ копий была огромная, и это было слишком долго для нас; статья была на японском, шеф сказал: «Наверное, поймёшь в основном по графикам и формулам, а если нет — срисуй все иероглифы», — и переписывал несколько раз в командировочном удостоверении тему нужной мне литературы; я поняла, как это важно, когда в Ленинке мне действительно журнал не дали, сказали: «Не по теме», — я настаивала, что по теме, весь первый день прождала какого-то эксперта, который вынес вердикт: «Да, по теме», — и журнал мне дали.

Читальный зал был переполнен, чтоб найти место, приходить надо было к открытию заранее, огромные очереди в раздевалку, но всё равно — быть там было большой радостью, хотя огорчало: вот тут, прямо подо мной в хранилище, множество книг, увидеть которые всю жизнь хотелось, но — не дадут, не по теме. «Не по теме» можно было читать только в зале новых поступлений, где на неделю всё поступившее выставлялось, и к этим полкам был свободный доступ. В этом зале я и провела несколько дней после того, как поняла, что в японской статье нет того, что мы ожидали (но на всякий случай перерисовала и графики и коротенький текст).

Из подлинно публичных помню Одесскую библиотеку — прекрасное здание и зал, куда ездила как могла часто с «Дачи Ковалевского» под Одессой, где провела часть лета после первого курса университета.

Но помню и удручающе убогие библиотеки некоторых городов.

3* * *

Библиотеки Бостона и окрестных городков прямо-таки поразили меня; я, конечно, читала и слышала, что в Штатах отличные библиотеки, но такого богатства книжного, такой роскоши и вообразить не могла. Начиная с библиотеки Линна: небольшой и, можно сказать, пролетарский город, в начале 90-х, когда я приехала сюда, в Линне не было ни одного кинотеатра, не нашла ни одного книжного магазина — и такая вот библиотека, с открытым доступом ко множеству книжных полок с богатейшим собранием справочной литературы всякого рода, периодики, альбомов — заходи и смотри сколько угодно; чтобы брать книги на дом, надо записаться, для этого достаточно показать прошедший почту конверт со своим домашним адресом и никаких других удостоверений не нужно (а у меня ничего, кроме визы, и не было тогда), и бери домой надолго книги, которые много лет мечтал хотя бы увидеть; ещё есть и богатая фонотека, и можно брать домой пластинки (тогда ещё был в ходу винил).

Библиотека входит в «Ассоциацию библиотек к северу от Бостона» и если нужной тебе книги нет в линнской, её попробуют разыскать в одной из тридцати (или около того) библиотек ассоциации, и через несколько дней ты сможешь получить её на руки в Линне.

Ещё больше удивило меня, когда я, разыскивая имя архитектора, прочитала, что библиотека была построена «безо всякого участия общественных фондов», исключительно на средства, собранные с этой целью жителями Линна. Теперь уже перестала удивляться: большинство зданий библиотек Северного берега так построены, нередко это в основном один какой-нибудь даритель, имя которого увековечено в названии библиотеки. Во многих городках Северного берега многоэтажек нет вообще, среди невысоких жилых домов возвышаются несколько солидных общественных зданий — мэрия, церковь и библиотека. Библиотека — всегда из лучших, самых импозантных зданий и в городках покрупнее.

Вот библиотека Бурнхэма в городке Эссекс, с населением около 3500 человек. Здание построено в 19 веке, в основном на деньги, завещанные уроженцем Эссекса, и названа в его честь; здание до сих пор остаётся самым большим в городке.

Возвращусь к линнской, где когда-то провела немало часов, читая газеты и журналы. Однажды разговорилась с одной пожилой посетительницей, она, вздохнув, сказала:

— Теперь молодёжь в библиотеку почти и не заглядывает, разве что в игры компьютерные поиграть или фильм напрокат взять забегут, а у нас это было главным местом, и уроки тут делали: дома у многих негде было, тесно, младшие мешают, после школы дома поешь, переделаешь поскорее, что там мама велит, и бегом в библиотеку — и уроки делали, и читали тут, и общались, редко кто до закрытия уходил, а теперь вот и часы работы сократили..

Но восторгам моим не было предела, когда я впервые попала в Бостонскую публичную библиотеку (БПБ), вот уж поистине Библиохрам — особенно дворцового вида старое Маккимовское здание, но и «новое» Джонсоновское по-своему не хуже.

4О БПБ я не раз уже писала в ЖЖ. Теперь добавлю несколько фото (из множества снятых мною здесь) и этим пока ограничусь.

Лестница в старом здании Бостонской публичной библиотеки (БПБ):

Верхняя площадка лестницы, на стенах — «фрески» Пюви-де Шаванна

Читальный зал см. на главном фото.

Внутренний дворик:

Яндекс.Директ ВОмске

13.01.2025

Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?

Уже проголосовало 42 человека

06.07.2023

Довольны ли вы транспортной реформой?

Уже проголосовало 188 человек

Самое читаемое

Выбор редакции

386731516

Родилась в 1940 году в Омске.

Училась в школе 18 города Омска. В 1955 году переехала с родителями в Новосибирск. В 1959 году поступила во вновь открывшийся Новосибирский государственный университет (НГУ).

По окончании университета работала в Институте органической химии и Институте катализа СоАН СССР, а также в редакциях издательства СОАН СССР. С 1990 года работала в Лаборатории молекулярной биологии Медицинского центра Университета Массачусетса.

В настоящее время — на пенсии, живет в городе Линне, недалеко от Бостона (США).

Записи автора

217909 мая 2018

185826 декабря 2017

265007 октября 2017

4447406 сентября 2017

256424 августа 2017

280212 августа 2017

303210 августа 2017

287805 августа 2017

— Коуч, психолог

— депутат Государственной Думы

Яндекс.Директ ВОмске

Комментарии