О кризисе в журналистике, или О том, чего нет

Нарастающие вызовы времени надо обсуждать заранее и загодя готовить их решения.

362105 июня 2017

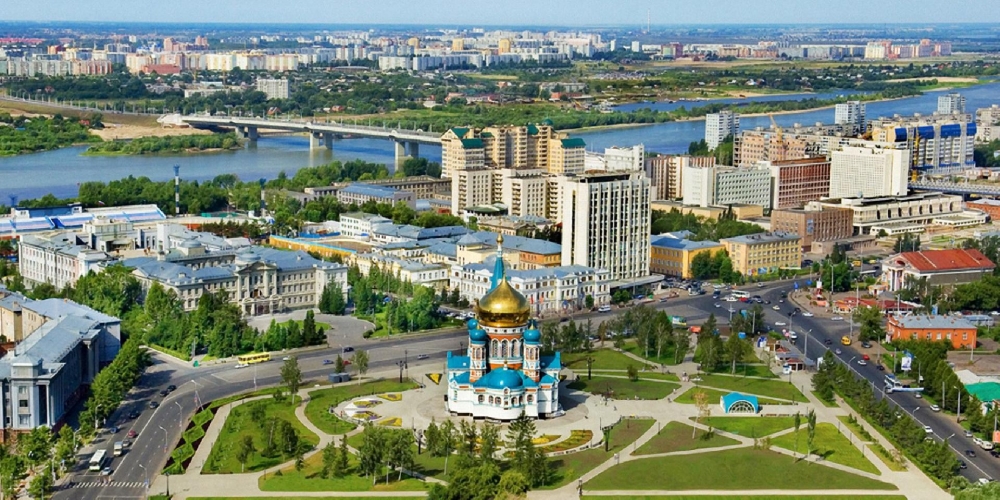

На выходных в Доме журналистов (в Омском клубе Птиц) состоялся своеобразный стэндап-батл, где впервые журналист и чиновник — Станислав Жоглик и я, Станислав Сумароков, соответственно, — как представители своих кланов пытались выяснить, если ли кризис в журналистике или он только чудится. Журналисты решили, что его нет и мне не удалось донести свое беспокойство по этому поводу до каждого. Тем не менее, все-таки хочу озвучить для широкой публики свои аргументы, чтобы спустя пять лет можно было сказать: «А я же вам говорил!»

Итак, на мой взгляд на журналистику стремительно опускаются три основные угрозы:

1- Технологическая.

- Экономическая.

- Концептуальная.

1. Технологии сегодня стремительно шагнули вперед. Роботизация всех и всего шагает семимильными шагами. Это и хорошо. С одной стороны. А с другой — это потеря работы для определенных групп людей. Например, существовала целая каста таксистов. Это был такой своеобразный «мостик» между желающими ехать и владельцами авто. Причем таксисты ревностно защищали свое привилегированное положение — ведь машины были у многих — но таксовать было рискованно, могли и стекло разбить и шины порезать. Даже могучая репрессивная машина СССР и последующие реформы Перестройки ничего не могли поделать с этим государством в государстве. И вдруг они исчезли! Совсем, разом и навсегда... А убила их маленькая программа-сервис на телефон под название UBER, которая устранила «мостик» между желающим ехать и тем, кто уже едет и параллельно может подзаработать. Нет, профессиональные водилы тоже никуда не делись, но их роль и заработки значительно сократились — и они уже не играют такой сакральной роли как раньше.

Тоже самое стремительно надвигается и на журналистику. Раньше войти на информационный рынок стоило очень дорого. И это понятно: чтобы написать заметку в газету, надо привести в движение весь сложный механизм издания. Это и редактор, и корректор, и оператор верстки и потом дорогущий печатный станок плюс распространение... А попасть на голубой экран было еще дороже: все эти дорогостоящие камеры, операторские, режиссерские, студии, спутники и выделенные частоты с лицензиями, водители, машины, тех. сопровождение — поверьте, это очень дорого. Поэтому и существовали журналисты — каста посвященных и допущенных к этим всем механизмам. И они вместе с редакторами решали — что пойдет в эфир и достойно увековечивания на страницах прессы, а что нет. Но сегодня эти преграды стремительно рушатся. Стример — паренек со смартфоном за 10.000 рублей и доступом в инет — легко заменяет целую телестудию и делает это более оперативно без купюр и склеек. Девушка со смартфона легко заходит в инет и выстраивает любые «мостики» между собой и своими читателями, отчего социальные сети стремительно набрали популярность. И по количеству своих подписчиков в 100 и 200 тысяч легко обходят даже так называемые коммерческие информационные сайты с их максимальными 40.000 просмотрами в день. Уже сейчас пишутся такие агрегаторы, сборщики новостей, что функции редактора и многочисленной редакции сайтов под вопросом. А за рубежом кое-где автоботы уже пишут фактические новости и прекрасно справляются со своими обязанностями.

Конечно, журналистика в своем роде не исчезнет совсем. Как при появлении кино не исчезли театры, так и журналистики займет свою нишу. Никакие хитрые программы не сделают журналистского расследования или аналитику текущего момента. И более того, как раз социальные сети возвращают именно персональную ответственность за размещенную информацию. Но тогда за нее и придется отвечать лично и персонально. То есть надо реально повышать свое мастерство и ответственность за те слова, которые будут на экране. А учитывая тот факт, что сейчас зачастую в основном в моде чернуха и всякие негативные новости, то долго ли продержатся такие журналисты? Люди хоть и любят черные краски, но они быстро приедаются. И учиться новым формам отражения окружающей действительности надо уже сегодня, чтобы завтра не выпасть из обоймы современной и будущей он-лайн журналистики. Но пока журналисты текущего момента даже не хотят задумываться об этом. Почему-то считается, что тренд на очернительство родного города ковыряние в болячках сегодняшней жизни продлится вечно. Странно, таксисты тоже думали, что их власть будет длится вечно...

2. Экономическая проблематика — наверное, самая больная тема из всех. Так уж повелось, что журналистика — очень сложная материя для ее оценки в чисто финансовом плане. Ибо количество отремонтированных кранов у сантехника легко сосчитать, а как сосчитать влияние того или иного текста? Те же 2000 знаков могут пламенно отозваться в памяти потомков, а могут быть просто отчетом о прошедшем столкновении двух машин... Эта зыбкость, с одной стороны, привлекает в эту профессию ярких, творческих людей, заслуженно требующих за свой труд большую оплату, а с другой — порождает у непосвященных ощущение, что платится за воздух, чем вся журналистика и является с формальной точки зрения счетно-финансовых структур. Посему гонорарные и иные формы оплаты являются своеобразным паллиативом с точки зрения оценки трудозатрат мастеров пера.

Еще более сложный вопрос с собственниками СМИ и самой натурой журналиста. Ведь по сути любой журналист — своеобразный наемник, продающий плоды своего труда тому, кто больше заплатит. Конечно, существуют рамки профессиональной этики и просто человеческой морали, но владелец СМИ все равно так или иначе определяет вектор развития журналиста. И это накладывает определенный отпечаток даже на самых независимых. В народе же не случайно ходит сравнение журналистики не только с четвертой властью, но и с более древнейшими смежными профессиями. Дело осложняется еще тем, что если раньше при советском строе существовала хотя бы определенная шкала стоимости печатного слова (машинописного листа), то сейчас эти рамки совсем размыты. Более того, рынок журналистских услуг постоянно сужается. Существующий ОмГУ каждый год выдает исправно сотню свежеиспеченных журналистов, а куда их девать? Тут и так на рынке уже жесткая конкуренция за каждое место. Потому что тех же сантехников вечно не хватает, а вот журналистов — порой кажется уже и слишком много, нет? Да и существующим кушать все меньше и меньше остается, ибо экономические законы рынка неумолимы: большее количество за меньшие деньги и желательно в рассрочку!

Повторюсь, автоматические программы — агрегаторы и боты — работают ничуть не хуже, а платить им не нужно совсем. Социальные сети также пока работают на бесплатной основе. Монетизация пабликов, конечно же, идет и рано или поздно за размещение своих постов или блогов люди будут получать какие-то небольшие деньги, но это вопрос далекого будущего. Реклама как таковая тоже сужается, ибо компаниям и производителям проще самим выстраивать информационные «мосты» со своими потребителями и «кузнец тут не нужен» (с). Так что экономическое будущее журналистики печально. И уже сейчас было бы неплохо подумать о том, как по-иному выстраивать свои отношения с теми же конечными потребителями контента читателями. Но пока об этом журналисты почему-то предпочитают тоже не думать...

3. Концептуальный конфликт плавно вытекает из предыдущего, экономического. Понятно, что журналистика — это своеобразное зеркало общество, отражающее его проблемы и тенденции развития. Хорошая журналистика еще и анализ дает и даже некие рецепты выхода из кризисных ситуаций. Но в основном — зеркало. Однако поскольку независимых СМИ по определению не существует, то зеркало это порой принимает некие кривые формы, отвечая запросам той или иной финансовой группировки. И порой читатель уже не в состоянии отличить действительную реальность от журналистской реальности. Отсюда и недоверие к журналистике вообще и побег читателя в социальные сети, где служба информации ОБС (одна бабка сказала) сейчас правит бал, а это весьма печально...

Ведь чем всегда отличалась классическая журналистика как таковая? Это фактчекинг (проверка фактов — что, где, когда, зачем и почему?) и тот особый летящий, звонкий стиль, который всегда был присущ профессиональному журналисту. Но эти умения отрабатывались годами, а сейчас вал полуобразованной молодежи (уж извините, но это факт!) из соцсетей легко затмевает все эти знания своей эмоциональной составляющей. И вот приходит на смену журналистике факта эмоциональная журналистика. Это не хорошо и не плохо — просто такова жизнь. Плохо то, что журналисты в погоне за ускользающим читательским вниманием начинают потакать низменным человеческим инстинктам — и вот все новости заполнены сводками с полей урбанистического сражения: авария, пожар, кровь капает с потолка и др. В погоне за трафиком совершенно утеряна функция журналистики вести за собой (не побоюсь этого пафосного слова) светлым позитивным примером. Дескать, извините, некогда нам писать про светлое будущее — нам надо зарабатывать на трафике здесь и сегодня. Отсюда мои призывы к «месячнику Добра» и подобным мероприятиям выглядят наивно и смешно — это факт. А что делать?

2Что мы будем делать завтра, когда такими негативными новостями мы совершенно вытравим у молодежи желание жить и работать в нашем городе? «А это все чиновники виноваты», — отвечают мне журналисты последней волны. Да, и чиновники тоже виноваты, но поиск виновного (старая русская забава) не приводит к конструктиву, ибо другой власти у меня для вас нет — она плоть от плоти народной (с). Поэтому в других регионах взялись за ум и стали формировать повестку дня не из иждивенческих претензий (а вот придите и все сделайте — дороги, культурное пространство и т.д.), а согласно взрослому гражданскому сообществу, которое грамотно формирует свои векторы развития и совместно с властью их осуществляет. Да это будет непросто, да будут препоны на пути, но просто критиканство и чернуха ни к чему не приведут!

Мне бы хотелось подчеркнуть, что я понимаю и разделяю все текущие проблемы журналистики: и недофинансирование, и падающий престиж профессии, и сложности современной работы, и недостаток кадров с их одновременным переизбытком, уважаю их нелегкий труд и старание по мере сил нести глагол в массы. Я очень беспокоюсь за своих коллег и их будущее. Поэтому что это и мое будущее тоже. Именно поэтому мне хочется сказать главное: нарастающие вызовы времени надо обсуждать заранее и загодя готовить их решения. Я бы даже сказал безотлагательно начать решать все те вопросы, которые сама жизнь бросает нам. И прежде всего — формирование позитивного настроя омичей, с адекватным отражением действий властей, чтобы было кому завтра строить этот город по-новому. Тогда и только тогда мы вместе сможем подобрать то решение, которое удовлетворит все стороны и позволит журналистике занять подобающее ей место в общественной картине жизни каждого омича.

Яндекс.Директ ВОмске

13.01.2025

Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?

Уже проголосовало 42 человека

06.07.2023

Довольны ли вы транспортной реформой?

Уже проголосовало 188 человек

Самое читаемое

Выбор редакции

605805421

Родился(01.01.1973), учился и женился в любимом Омске.

В детстве жил у госуниверситета им. Достоевского в Нефтяниках (отсюда и любовь к книгам). Потом почти 30 лет прожил на Яковлева, около школы 66, которую окончил в 1990 году. В 1991 году поступил на филфак ОмГУ им. Достоевского (больше всего помню Мисюрова, у которого писал диплом по Стивену Кингу как по современному образцу готических романов). Далее работал тележурналистом сначала на Агаве, потом на АКМЭ и СТВ.

Потом пошла пресс-секретарская стезя: Департамент транспорта, администрация Центрального округа, потом коммерческие структуры - Россельхозбанк, Ростелеком и вот теперь Правительство Омской области.

Сын Марк, жена Софья (тоже филолог) и мопс по кличке Бим. Хобби - книги и фильмы (еще немного люблю возиться с авто). Есть пара друзей с ранней юности и мама + замечательные тесть с тещей. Для жизни этого более чем достаточно, тем более, что я природный оптимист по жизни!

Записи автора

Немного Крыма глазами омича – заметки поуехавшего vol.2

153422 октября 2021

Мысли вслух — 8, или моя милиция меня бережет!

217022 июля 2021

195801 апреля 2021

Медицинские и прочие маски — кляп или возможность роста?

306017 декабря 2020

Заметки библиофила-2. «Остров сокровищ»

243511 декабря 2020

Заметки библиофила. «Непобедимое солнце»

255808 декабря 2020

Предсказание будущего, или Гадание на кровати-трансформере

262619 сентября 2019

189128 марта 2018

— психолог

—

— Коуч, психолог

Яндекс.Директ ВОмске

Комментарии