Другая бабушка

Как многое, и самое важное притом, понималось тогда без слов, просто через отношение взрослых к происходящему! И как сильно и сразу чувствовалась разница между школой и домом в этом самом важном!

3217315 июля 2017

— А не рано ли Вы закрыли вьюшку, Варвара Николаевна, как бы угара не случилось...

— В самый раз, Любовь Тимофеевна, если теперь не закрыть — выстынет дом.

1Ни разу и не случилось угара, если топила голландку Варвара Николаевна, а вот когда уезжала к сыну, к дяде Гене, и топила Любовь Тимофеевна — не раз и не два: болезненное выныривание из властно тянущего назад на дно сна, голова раскалывается на части, тошнит, папа изо всех сил трясёт меня:

— Проснись проснись! — распахивает форточки, приносит пальто, шаль, валенки. — Одевайся, скорее, скорее!

Выводит меня, бабушку и маму — она неправдоподобно, пугающе бледна — на улицу.

Соседи выглядывают, зовут к себе;

— Спасибо, на свежем воздухе скорее пройдет.

Рассветает; день серый, не очень холодный.

Папа в досаде говорит бабушке:

— Ну как же это опять, мама? Ну почему у Варвары Николаевны никогда этого не случается?

Мне жалко бабушку, у неё такое виноватое лицо...

Потом я прихожу к ней в её крохотную комнатушку — и всегда-то там холоднее, чем в других комнатах, а после долгого проветривания — почти как на улице.

— Бабушка, у меня голова ну совсем уже прошла.

Она улыбается мне ласково, бесконечно грустно...

Она приехала к нам последним пароходом осенью 44-го, похоронив мужа Павла Ивановича.

Дедушку Павла Ивановича я не помню совсем, хотя иногда кажется, что помню один эпизод, много раз позже бабушкой рассказанный: у дедушки пропал паспорт; он его выложил на табуретку вместе с прочим содержимым карманов, разыскивая нужную бумажку, отвернулся, слушая сообщение Совинформбюро (шли первые месяцы войны), а когда через пару минут повернул голову — паспорта на табуретке не было; безуспешно обыскали всю комнату; потом заметили, что я то и дело подползаю к валенку в углу и подолгу вожусь возле него, вытряхнули валенок — и на пол высыпались все мои игрушки и прочие сокровища — давно пропавший напёрсток, металлический шарик от спинки кровати и расписная деревянная ложка.

И вот мне кажется, что я эту кучку на половицах помню: деревянная пирамидка с колечками, волчок, напёрсток, шарик, ложка с малиновой розой, книжка с маленькой фотографией (паспорт) и чудесный человечек верхом на олене , в малице и бурках, c блёстками снега на меховой шапке; он был ёлочный, но перед тем, как убрать ёлку, мне давали поиграть с ним.

Однако ж присутствие оленя с наездником в кучке означает, что воспоминание не подлинное, потому что чудесная игрушка прибыла в посылке из Салехарда два года спустя.

(Кроме того комната в воспоминании — не комната в аспирантском общежитии, где мои родители жили до войны, где я родилась и где мною был похищен и опущен в валенок паспорт Павла Иваныча, а комната дедушки Сергея Васильевича, где мы с бабушкой и мамой жили потом (с конца 41-го) всю войну).

Память подтасовала кучку из валенка и занимается подтасовками всё чаще и чаще, сваливает в одну кучу события разного времени и разных мест, и получается как на проэкспонированной дважды, а то и много раз плёнке.

Но пока что в большинстве случаев с нею можно договориться, выделить несомненное, отбросить прилипшее из другого времени и вображённое.

Так вот достоверно: бабушка приехала к нам в 44-м.

Я понимала уже, что бабушек может быть две, это мама и папа единственны, но у каждого из них есть мама и значит — бабушки у меня две и обе настящие; но домашнее уютное тёплое слово бабушка принадлежало с младенчества маминой маме Варе, Варваре Николаевне, как уважительно называли её соседи и знакомые, и назвать вслух бабушкой кого-то ещё я не могла себя заставить. И на ты к взрослому человеку, кроме мамы, бабушки и дедушки, обратиться не могла. Так что бабушка Любовь Тимофеевна долго оставалась «другой бабушкой» и на Вы; обидное для неё прилагательное «другая» с трудом отлепилось только лет через пять, а Вы осталось навсегда.

А ведь кроме меня у неё не было внуков.

Выросла она в большой семье в городе Красный Холм Тверской губернии.

Отец её Тимофей Абкин был земским служащим; оставшись вдовцом с тремя детьми на руках, он спустя несколько лет женился на вдове с детьми и у них были и ещё дети.

Жили бедно, бабушка вспоминала, что одно время у младших были одни валенки на всех и поиграть во дворе зимой бегали по очереди,

но все учились в гимназиях, а братья и в университетах.

Долго помнила её рассказы о гимназических учителях, о подружке Анюте, с которой вместе жили (родители девочек снимали вскладчину угол на двоих), и вдруг всё забыла, сохранились лишь крохи: как трудно было будить по утрам Анюту и как однажды волки бежали за санями, когда бабушка ехала в рождественские каникулы домой в Красный Холм.

Окончив гимназию, бабушка уехала в Петербург учиться на Высших женских курсах.

Зарабатывала на жизнь уроками — приготовишек к гимназии готовила, ходила через весь город пешком на уроки, снимала комнатушку вдвоём с подругой Маришей.

Рассказы её были однообразны: одни и те же эпизоды снова и снова теми же словами, слушая, уже наперёд знала, что дальше будет и когда бабушка улыбнётся; долго помнила многое дословно и с её интонациями — и вдруг как-то внезапно забыла.

А бабушка Варвара Николаевна никогда не повторяла свои рассказы слово в слово, даже когда я просила её рассказать прежде слышанное, — факты оставались те же, но обрастали новыми подробностями, слово за слово рассказы её сворачивали на нехоженые тропинки, запомнились они как-то картинно-песенно, зрительно: Кострома, Волга, парк в имении, где прошло раннее бабушкино детство (отец её Николай Леонтьев служил некоторое время управляющим большого имения); парк особенно хорошо помню, будто сама видела и липовую аллею (сначала воображённые мною липы были похожи на буки, цветущие как боярышник, но жёлтыми цветами — а как долго и каждый раз новыми словами бабушка пыталась «рассказать» мне липовое дерево и дубовое, дубы те забылись, забились настоящими, а липы запомнились, не забились, со-существуют), огромные разлапистые ели, под которыми росли белые грибы, ивы на берегу, окунувшие ветви в воду, и спрятавшуюся под ними купальню, цветник у большого дома и сирень возле флигеля, где жил управляющий; три сестры — Лида, Варя и Манюся, младшие в большой семье, они были неразлучны и позднее, разъехавшись, писали друг другу; помню очень красивым летящим почерком исписанную открытку от семнадцатилетней Манюси из Нижнего в «Кострому собственный дом...»: в нескольких строчках — большой город (Нижний), гастроли какого-то театра, музыка в городском саду и приписка: P.S. Если бы ты знала, Варенька, какая я счастливая!

Лида и Маня в пору моего детства жили в Москве, Маня — у Никитских ворот, Лида — на Волхонке: помню длинный полутёмный коридор, увешанный жестяными корытами, тазами, заставленный шкафами так, что протиснуться трудно, и в самом конце — дверь в её комнату, тёплый свет очень красивой лампы, картины и фотографии, книги, рояль... ой, испугалась — вдруг и рояль перекочевал из другой комнаты, Марии Николаевны или... но вот лиса ручная, которая умела лежать на плечах, притворяясь горжеткой, — она-то уж точно принадлежала экстравагантной Лидии, а не Марии; правда, лису я так и не увидела, а очень ждала увидеть, когда в первый наш приезд в Москву пробирались мы тем коридором к двери Лидии Николаевны.

У неё была машина, она на ней одна ездила в Ленинград и ещё куда-то, очень далеко.

Мария Николаевна потеряла мужа в 37-м (или даже 35-м). (Оказывается, забыла, как звали её единственного сына, а он был со мною так приветлив, когда мы приезжали в Москву).

Лидия Николаевна никогда не выходила замуж.

Когда-то в Костроме Лида была в одном кружке с гимназистом Серёжей Башкировым; издавали подпольную газету, он был редактором, писал пламенные прокламации; в результате этой деятельности попал в тюрьму, где стал писать лирические стихи, адресованные Вареньке; большую пачку его юношеских писем в стихах и прозе бабушка хранила всю жизнь.

Из тюрьмы он вскоре был выпущен с запретом учиться в университетах России и уехал в Германию, где проучился не то два, не то три года — до Первой мировой; в университетскоим городке он был председателем товарищества славян и негров, а однажды ещё и королём Бахусом — призёром соревнований, устраиваемых хозяевами винных погребков: победитель — тот, кто больше выпьет и сумеет при этом написать самый смешной отчёт о ходе соревнований — мог пить пиво и угощать приятелей бесплатно до следующих соревнований.

Когда Германия объявила войну России, он ушёл пешком через Чехию в Россию.

Сохранились фотографии — молодой дедушка с чемоданчиком на плече, улыбаясь, идёт по узкой тропинке через пшеничное поле; пшеница высоченная, с тугими колосьями, много выше, чем на нашем институтском образцовом поливном участке; мне объясняют: «Это Чехия, не Сибирь».

Ещё фотография — дедушка на веранде, накрытый для чая стол, дедушка рассказывает что-то, жест правой руки — дирижёрский взлёт; три барышни в кружевных шляпках слушают его с восторженным вниманием.

— Это тоже в Чехии, у одного из университетских друзей.

Позже ему пришлось удирать из Владивостока, и всё было гораздо серьёзнее — сбежали с другом из-под расстрела, шли через Манчжурию, где тогда свирепствовала холера; почти год тогда бабушка, остававшаяся в Омске с двумя маленькими детьми, не имела о нём никаких известий.

Но давно пора вернуться к другой бабушке.

Как мало теперь я помню о её петербургском житье! Чаще всего рассказывала она одно и то же, что ей особенно приятно было вспоминать, но однажды, когда я училась уже классе в пятом, рассказала прежде не слышанное — о том, как в доме однажды всю ночь шёл обыск (дом, где они с Маришей снимали комнату, был густо напичкан студентами и прочей неблагонадёжной публикой), а у Мариши под кроватью стоял чемодан, который принесли от Нади Крупской, просили подержать с неделю. Как они в своей чердачной комнатушке ожидали прихода жандармов, поднимавшихся с обыском всё выше, обсуждали, не попробовать ли выйти и унести чемодан — но пройти с ним по лестнице, не возбудив подозрений, было безнадёжно, оставалось уповать на то, что прекратят обыск, не дойдя до них. Но жандарм постучал в дверь — и, увидев двух девиц, только извинился и ушёл, не стал обыскивать.

— Как, Вы с Крупской знакомы были?

— Мы с Маришей были в её кружке. Недолго. Мы разошлись с Надей во мнениях.

— В чём разошлись?

— Это тебе не будет интересно.

— А что было в чемодане?

— Откуда же нам было знать, что именно.. принесли, сказали — Надя просила подержать, дня через два после обыска пришли забрали.

— И часто так?

— Нет, однажды только и было.

Уже тогда, а позднее, когда начиталась про курсисток-нигилисток, удивлялась — как всё это революционное сусло не затронуло ничуть её веры.

Она была глубоко верующей православной.

Она вышла замуж за Павла Ивановича и вскоре уехала за ним в ссылку на Урал. Там в конце 1913 и родился мой папа, в Уфимской губернии. Позже они перекочевали в Барнаул.

Когда папа вернулся домой в 45-м, нам дали комнату на первом этаже трёхэтажки, большую, светлую, и мы стали жить там вчетвером, с другой бабушкой.

Но я по-прежнему проводила много времени у бабушки Варвары Николаевны, в соседней двухэтажке. А в конце 48-го нам всем вместе дали квартиру на втором этаже той же двухэтажки. Но не успели мы переехать, как внезапно заболел дедушка. Он лежал в больнице на Водниках, бабушка Варя каждый день к нему туда ходила.

Один раз взяла меня с собой, он очень мне был рад, шутил, он был почти такой, как всегда, только слегка осунувшийся и побледневший. Присылал мне с бабушкой записки — листочек из блокнота с рисунком и парой четверостиший; смешные человечки играли в мяч навылет, вот один промахнулся и вылетел из игры, вот другой, наконец остались двое, самые забавные из всех. Но в тот вечер, когда я ждала листочка с победителем, бабушка пришла поздно, меня уложили спать до того, как она вернулась, и утром рано ушла, А следующим утром в комнату вошла другая бабушка со словами:

— Твоего дедушки больше нет.

Мне было страшно понять, Не верилось.

— Вот, — сказала она ещё тогда, — учат вас, что нет души у человека, — Не верь, есть у человека душа.

Каждое воскресенье, встав раньше обычного, она уходила — уезжала в церковь.

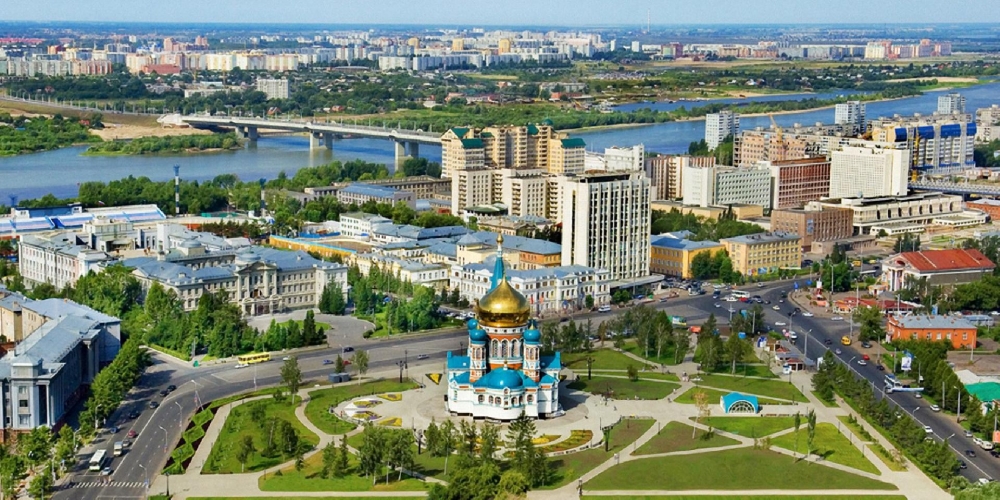

Церковь была в центре Омска, а из Сибаки до городского трамвая в ту пору долго было добираться. Это уж к концу нашей омской жизни трамвайный путь проложили к строящемуся ниже Сибаки городку нефтяников, а вскоре и троллейбус. А до того трамвайчик бегал от Красного Пахаря к Водникам, к трамвайному кольцу, конечной остановке нескольких городских трамваев, он так весело бегал туда-сюда вдоль сада Кизюрина, вдоль ряда высаженных сосен, куда мы с бабушкой ходили шишки для самовара собирать, А иногда ходили встречать дедушку, летом он всегда стоял у открытой двери трамвайчика и издалека махал нам рукой или шляпой. и спрыгивал, не дождавшись, когда трамвайчик совсем остановится...

О чём-либо, веры касающемся, другая бабушка со мной неохотно говорила. Если встречалось мне в книгах что-нибудь непонятное, имена например, которые, как я могла догадаться, были из Библии — я спрашивала у бабушки Варвары Николаевны, она охотно объясняла мне, кто такие Давид и Голиаф, попутно могла вспомнить гимназического учителя Ветхого завета или реплику в споре, или ссылку чью-то на пушкинскую эпиграмму, ещё что-нибудь. А другая бабушка отвечала на такие вопросы сухо, кратко, однажды сказала: «Всерьёз захочешь понять, — найдёшь, где узнать. А из баловства об этом не говорят».

Но помню, как много лет спустя, в Новосибирске уже, когда папа отдал свою первую большую премию детскому дому ( или детскому санаторию для больных костным туберкулёзом, не помню точно), бабушка сказала: «Если человек с людьми по-божески себя ведёт на земле, то и грех неверия его не столь тяжек будет» (боюсь, что после «то и...» не в точности те слова, что она сказала, но за смысл ручаюсь).

Помню её лицо: никогда прежде не видела её такой счастливой.

А как многое, и самое важное притом, понималось тогда без слов, просто через отношение взрослых к происходящему! И как сильно и сразу почувствовалась разница между школой и домом в этом самом важном!

… Учительница поморщилась, ужас и отвращение изобразила на лице, услышав, что ученик запнулся, выговаривая имя вождя, и произнесла очень красиво, торжественно и сделав соответствующее лицо: «Дорогой Иосиф Виссарионович! — и строго обвела класс взглядом, — вот как надо ЭТО говорить!»

Мне понравилось, Придя домой, я попробовала сказать это перед зеркалом, пытаясь сделать такое же лицо, как у неё было; у меня не получилось, Оставив зеркало в покое — только мешает — я принялась повторять снова и снова, добиваясь, чтобы после долгого скольжения ссс — как сани по накатанному снежному склону — гласные округлились и поднялись воздушным шариком -ариоо, начинало получаться, и я схватила маленький треугольный красный флажок и стала им размахивать, помогая гласным должным образом наполниться и взлететь, — и тут увидела другую бабушку, она стояла в дверях и смотрела на меня.. до сих пор помню, как она смотрела — с недоумением, горечью, скорбью, и так, будто ей за меня было стыдно, или так, будто поняла только что — я обречена... И я сразу увидела себя со стороны — с глупым-глупым лицом, орущую и машущую красной тряпочкой на палочке, игрушечным флагом для трёхлетних... и что-то ещё хуже, чем глупость, — заёмное, чужое в этом пафосе...

Бабушка Варвара Николаевна вряд ли бы отнеслась к этому происшествию столь же трагически, но, скорее всего, беззлобно высмеяла бы меня, ещё яснее заставила бы взглянуть со стороны и увидеть смешное в моём поведении.

А по сути... мне теперь трудно восстановить, как оно тогда понималось.

Дома никто не разуверял меня в том, чему учили в школе (кроме однажды другой бабушкой сказанного, когда умер дедушка, об этом уже писала), но разница была очень ощутима...

Помню, как однажды учительница велела поднять руки тем ученикам, у кого родители партийные, и к моему удивлению я оказалась единственной из детей «профессорско-преподавательского состава», кто не поднял руки; и наоборот — ни одной руки в остальной части класса, можно сказать «пролетарской» (хотя настоящего пролетариата в Сибаке не было, но были работники учхозов, маленького кирпичного заводика, затона, уборщицы в институте ); из той части класса сразу двое спросили меня громко:

— А ты почему руки не тянешь?

И учительница переспросила:

— Ты уверена, что твой отец не состоит в партии? И мать?

И в ответ на моё удивлённое «да, уверена» (удивило недоверие), сказала недовольно и как-то презрительно:

— Садись. Спроси дома родителей.

В неприятии официозного казённого пафоса бабушки были единодушны.Варвара Николаевна могла иногда сказать что-то ироничное — не в адрес объекта восхвалений, а — восхваляющего, вообще склонна была замечать несуразное, показное, фальшивое, у неё всегда находились точные слова для этого. Другая бабушка чрезвычайно редко говорила что-либо осуждающее о ком бы то ни было. Самое острое критическое замечание, которое она когда-либо сделала, было: «И всё-таки я должна заметить, что Варвара Николаевна бывает иногда недостаточно демократична». Повод забылся, но, видимо, в своё время сочтён был ею очень важным, и сказано было после долгих колебаний и сомнений, говорить ли...

Зато десятки раз слышала: «Надо отдать Варваре Николаевне должное, она прекрасная хозяйка» или «у неё прекрасная память», или «она превосходно готовит, шьёт, превосходная огородница»... «Отдавать должное» можно было по множеству поводов, у Варвары Николаевны всё ладилось, за какое бы дело ни взялась, — но слова эти («надо отдать должное») мне не нравились.

В новой большой квартире меня поместили в комнату бабушки Варвары Николаевны, самую тёплую и уютную, с дверями в большую с парадного хода прихожую; в окно заглядывали ветки клёна («сибирского», ясенелистого); это была единственная в квартире комната с неказённой мебелью, все остальные кровати, стулья, столы и шкафы были казённые институтские, с инвентарными номерками, как в общежитиях и как у многих соседей, только постепенно что-то покупалось и заменялось на своё; помню первую покупку — большой книжный шкаф со стеклянными дверцами, потом диван... но это через несколько лет, а у бабушки всё было своё сразу: и узенький книжный шкафчик с её любимыми книгами, и буфет с медового цвета стеклом в узорах менее прозрачного сахаристо-белого — затейливо изогнувшиеся виноградные лозы и райские птицы, и ширма с похожим узором шёлковой ткани, и зеркало в деревянной раме с резьбой, и швейная машинка, и абажур — всё знакомое с самого раннего детства бабушкино, только моя кровать казённая, и когда бабушка уезжала, я спала на её большой кровати с валиком в полотняном чехле, украшенном её вышивкой, положенном вдоль холодной, от парадного подъезда отделяющей стенки.

А другой бабушке досталась очень маленькая комната возле коридорчика с чёрного хода, узенькая, чуть шире окна, в ней кровать, тумбочка и табуретка, за ситцевой занавеской вешалка у двери, чисто побеленные стены, голая лампочка свешивается на длинном белёном шнуре с потола; комната какая-то пустая и даже гулкая, несмотря на малую площадь. Помню, предлагали ей полочки прибить к стенке, зеркало, ещё что-то — она отказывалась:

— Спасибо, это лишнее, тесно будет.

Все её вещи помещались в казённую тумбочку. Сверху на тумбочке лежал толстый, но меньших размеров, чем у бабушки Варвары Николаевны, кожаный с металлической застёжкой альбом с фотографиями. Их я тоже любила разглядывать, она охотно показывала, но помню из этого альбома гораздо меньше, чем из восхитительного огромного Варвары Николаевны, а из альбома Любови Тимофеевны помню только вот эту карточку с Маришей и маленьким папой, ещё одну с Маришей, портрет брата Александра в студенческом мундире, его (а может другого брата?) жены Розалии Наумовны и племянницы бабушкиной Нины в юном возрасте; у Нины мы в 56-м гостили в Ленинграде.

Бабушка много читала — от корки до корки все новые номера толстых журналов, всё, что мы выписывали, все газеты и журналы, и в библиотеке брала книги, и что-нибудь перечитывала из нашего всё плотнее заполнявшегося огромного шкафа, среди чаще всего перечитываемого ею — Герцен, Короленко, позже, когда вышли мемуары Эренбурга, не расставалась с ними с полгода. Она очень любила Некрасова, часто читала мне что-нибудь — монотонно, ритмично, помню даже выражение её лица, когда она начинала: «Плакала Саша, как лес вырубали».

А в шкафчике у Варвары Николаевны — Пушкин издательства «Академия» (елизаветинский шрифт, как сейчас помню некоторые страницы глазами), Лермонтов, томики А. Майкова, Фета, Флобер, Додэ. Мы с ней часто ходили в институтскую библиотеку, мне там очень нравилось: огромный зал «в два света» в самой красивой, с полукруглым выступом части старого корпуса. Она брала себе романы Стендаля, Голсуорси, мне — Диккенса, Гюго; Марк Твен ещё в старой орфографии был дома среди книг деда, и Жюль Верн, а русских классиков полные собрания сочинений приобретались родителями в те годы одно за другим, они и были основным моим чтением.

Она редко читала мне вслух, иногда на прогулке вспомнит строчку-другую как-то в созвучии с тем, что сейчас вокруг нас. Как я помню прогулки с нею в Чернолучье, с раннего утра за грибами на весь день или предвечерние над Иртышом, разговоры о разном и изредка стихи! И как однажды у края поля цветущей гречихи после грозы радуга вдруг засияла.

Одним жарким днём — легкие кучевые облачка в бездонном небе, Иртыш на солнце сверкает — вдруг само собой «сочинилось» стихотворение в несколько строчек.. Прибегаю к ней:

— Бабушка, я стихотворение придумала!

— Расскажи.

Рассказываю.

— А вот так не лучше ли будет? — говорит она:

В небе тают облака,

И, лучистая на зное,

В искрах катится река,

Словно зеркало стальное...

— Лучше, лучше, про то же и много лучше, а первая строчка в точности.. Бабушка, какое хорошее стихотворение мы с тобой вместе сочинили!

— Да, хорошее. Только это не мы, это поэт Фёдор Иванович Тютчев за сто лет до нас сочинил.

И продолжила:

Час от часу жар сильней,

Тень ушла к немым дубровам,

И с белеющих полей

Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века —

Так же будут, в вечном строе,

Течь и искриться река.

Яндекс.Директ ВОмске

Скоро

13.01.2025

Вы довольны организацией движения транспорта в связи с ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ?

Уже проголосовало 40 человек

06.07.2023

Довольны ли вы транспортной реформой?

Уже проголосовало 185 человек

Самое читаемое

«Мама, это мой рай, води меня сюда каждый день!»

1051110 декабря 2025

104609 декабря 2025

Что нужно знать о липосакции: 15 вопросов пластическому хирургу

86608 декабря 2025

Выбор редакции

386731516

Родилась в 1940 году в Омске.

Училась в школе 18 города Омска. В 1955 году переехала с родителями в Новосибирск. В 1959 году поступила во вновь открывшийся Новосибирский государственный университет (НГУ).

По окончании университета работала в Институте органической химии и Институте катализа СоАН СССР, а также в редакциях издательства СОАН СССР. С 1990 года работала в Лаборатории молекулярной биологии Медицинского центра Университета Массачусетса.

В настоящее время — на пенсии, живет в городе Линне, недалеко от Бостона (США).

Записи автора

212909 мая 2018

182126 декабря 2017

261207 октября 2017

4405406 сентября 2017

3122328 августа 2017

252624 августа 2017

276012 августа 2017

298410 августа 2017

— омичка

— попутчица

— омичка

Яндекс.Директ ВОмске

Комментарии